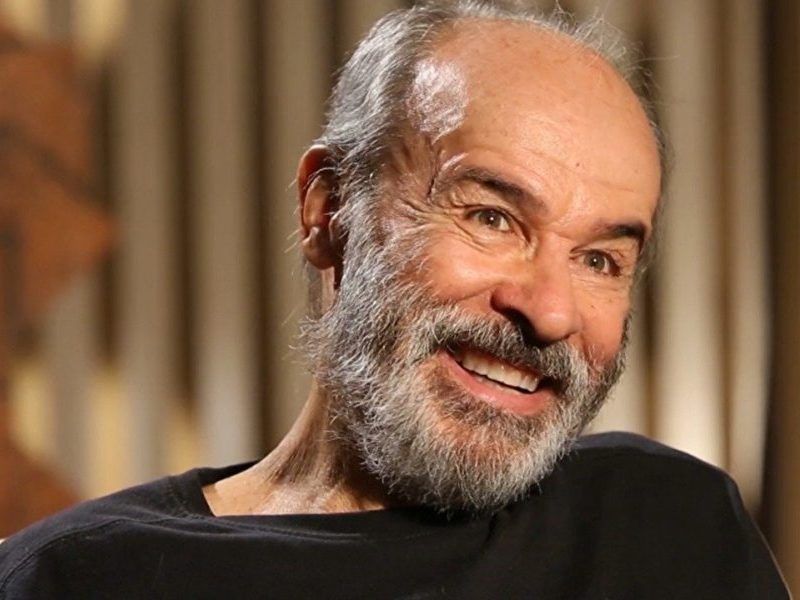

Osmar Prado é um dos grandes da dramaturgia nacional. Famoso em todo o país pelas figuras icônicas que interpretou na televisão, respeitado pelos grandes personagens que defendeu no teatro, tem no cinema, no entanto, uma relação bastante esporádica. Tanto que, em quase 60 anos de carreira, conta com apenas 10 longas no currículo – sendo que um deles é uma animação (ou seja, apenas atuou como dublador). E ainda que tenha defendido tipos marcantes, como Ricardo (Aguenta Coração, 1984) ou mesmo Getúlio Vargas (Olga, 2004), somente agora conquistou o primeiro troféu de toda a sua história: o kikito de Melhor Ator no 46o Festival de Gramado por 10 Segundos para Vencer, no qual interpreta Kid Jofre, o pai e treinador do boxeador Éder Jofre. O longa, que está chegando aos cinemas, é estrelado também por Daniel de Oliveira e tem direção de José Alvarenga Jr. E aproveitando sua passagem pela serra gaúcha, nós conversamos com exclusividade com o astro sobre esse desafio e também a respeito da mensagem que este trabalho carrega. Confira!

Você estava há alguns anos sem um grande papel no cinema. Talvez desde Desmundo (2002).

Pois é, a última vez foi em Desmundo, mesmo. Um filme, aliás, que esperava que fosse ter uma repercussão maior. Mas é uma obra muito difícil. Hoje serve até como referência para quem estuda línguas, porque foi o primeiro filme nacional que, para ser exibido, teve que ser legendado. Estudamos com um professor da USP para conseguir falar daquele jeito. Foi também um dos primeiros trabalhos da Simone Spoladore, se não me engano ela havia feito antes apenas o Lavoura Arcaica (2001). Nós tínhamos trabalhado antes em Os Maias (2001), na televisão, e ela me disse: “se você não fizer (o Desmundo), eu também não farei, pois confio em você”. No final nos acertamos. Adorei fazer aquele trabalho, o Francisco de Albuquerque.

No entanto, você se tornou conhecido em todo o Brasil através de personagens como o mulherengo Tabaco, da novela Roda de Fogo (1986), ou o Tião Galinha, de Renascer (1993). Comédia ou drama, o que você prefere?

Os dois gêneros caminham juntos. Não há drama que não possua um pouco de comédia, assim como não há comédia que não possua um pouco de drama. Eu faço o que precisa ser feito, e abraço todos os personagens que caem no meu colo do mesmo jeito.

Bom, vamos falar do 10 Segundos para Vencer e dessa sua parceria com o Daniel de Oliveira. Essa dupla não é de agora, não é mesmo?

Não, já vem de longe. Começamos a trabalhar juntos na minissérie Hoje é Dia de Maria (2005). O talento do Daniel, sua capacidade criativa, a espontaneidade, a disponibilidade dele para o canto – ele é muito musical – tudo isso me chamou a atenção lá atrás, há mais de dez anos. Ele é um ator completo. E um ser humano extraordinário. Por isso tudo, não foi difícil essa nossa junção. A maneira como o personagem do Éder chegou para ele e como o Kid chegou até mim. Quando nos juntamos, não tinha como dar errado.

E quem é o Kid Jofre?

O Kid me pegou de jeito porque ele é muito como o meu pai era. Vejo o filme e me emociono, pois é o meu pai que está na tela. Tudo bem, ele não foi boxer, era chofer de praça, funcionário público, gostava de música, de beber, fumou a vida inteira. Mas era também colérico, um caipira do interior de São Paulo e de origem italiana. Ele tinha uma emoção muito grande, porém reprimida. E o Kid é assim, é trancado. Como todo boxer, é fechado na sua defesa. Ao mesmo tempo, é também mortal quando parte para o ataque. Me baseei muito nessa questão, do trancamento e da abertura, que possibilita o desfecho da luta, tanto na vida como no ringue.

Há uma cena no filme, quando o filho diz para o tio que “o pai está tirando o pior de mim”, que define bem o personagem. Que relação é essa, tão próxima, que busca o melhor mas leva junto o que há de ruim no outro?

O boxe é uma profissão, um esporte, de alto risco. E também de muito sacrifício. No momento em que ele tem uma mulher em casa, por quem é apaixonado, e ela está pedindo para ele sair fora de algo que foi obrigado a se envolver – embora tivesse o talento, não queria fazer aquilo para o resto da vida. Se tivesse continuado no liceu de artes e ofícios, provavelmente teria se tornado um ótimo desenhista, um designer reconhecido. Mas foi obrigado pelas circunstâncias da vida a ser aquilo que o pai sempre procurou. É o criador e a criatura.

Eles se confundem, pois um não seria nada sem o outro.

Com certeza. Por isso que acho que o filme é o embate dos dois.

Chegaste a conhecer o Éder Jofre? Conversou com ele sobre o filme?

Quando o Éder veio ao Rio de Janeiro para conversar com os produtores, no mesmo dia eu estava embarcando para ir a São Paulo fazer um espetáculo. Foi quando, no saguão de Congonhas, uma mão me segurou no braço: era o genro dele. E o Éder tava ali, ao lado dele. Nossa, pulei pra cima, pois era muita coincidência! O Éder é, de fato, do meu tamanho, e muito magrinho. Nós somos pequenos. Dei um grande abraço nele, pois não o conhecia pessoalmente – embora tivesse povoado o meu conhecimento há anos. Eu tinha 13 anos quando ele se sagrou campeão. Nós fomos campeões de futebol em 1958, de boxe em 1960 e de tênis com a Maria Ester Bueno logo em seguida. Tínhamos o Pelé, era um momento de muitas conquistas e vitórias. Até que 1964 chegou e ceifou isso tudo.

Qual foi a primeira coisa que você disse ao Éder Jofre?

Quando ainda estávamos abraçados, disse para ele: “vou ser seu pai”. Ele ficou me olhando, sem falar nada. Ainda que seja um homem muito frágil hoje em dia, é também bem-humorado. Mas vi ali, naquele abraço, a minha responsabilidade. O Daniel também tinha consciência disso. Ele, aliás, foi o primeiro a imaginar que faria o Éder no cinema. Desistiu quando o Thomas Stavros, que é um dos roteiristas, decidiu que ele próprio iria fazer o personagem. Só que depois foi demovido dessa posição, e acabou acatando a decisão dos produtores. Foi quando chamaram o Daniel de volta, e logo em seguida a mim também.

Como surgiu esse convite?

Pois então, sem me avisarem, nem nada, foram direto na minha casa e tocaram a campainha. Quando me disseram: “estamos aqui para lhe convidar para fazer o Kid Jofre”, costumo falar que levei dez segundos (risos) para realizar o convite. O resto é história.

Como você muito bem pontua, aquele era um Brasil de grandes heróis, bem diferente dos tempos que estamos atravessando agora. O que esse filme tem a dizer ao público de hoje?

Nós éramos felizes e não sabíamos. Esse filme tem muito a falar a todo o Brasil, mas principalmente em São Paulo, reduto da família Jofre. Acho que por lá vai ser um acontecimento. Evidentemente, vai também reavivar a memória de toda a nação a respeito de quem foi esse homem. Muita gente atualmente não sabe quem foi Éder Jofre. O espectador brasileiro precisa de um filme como esse, sobretudo pela contundência das relações humanas e dos valores éticos que estão em cena. Nós estamos vivendo uma era sob a égide do descaramento, do ‘faço-o-que-bem-entendo’. Falta vergonha na cara.

Você ganhou o Kikito de Melhor Ator no Festival de Gramado por 10 Segundos para Vencer. A emoção foi muito grande?

Fiquei muito feliz, claro. Mas, primeiro, gostaria de ter dividido esse prêmio com o Daniel. Foi uma conquista de nós dois. Ainda vamos rachar ao meio esse Kikito. Não é de uma pessoa só. É dos dois. Mas tudo isso são consequências. As causas, as manifestações que tenho recebido a respeito desse personagem, isso é que faz toda a diferença. Lembro de ter chegado no Festival de Brasília para a exibição do Desmundo, e a mãe do Glauber Rocha veio até mim e disse: “você é o favorito para ganhar o candango”. Eu fiquei sério, pois sabia que não iria ganhar. Tanto que fiquei para a exibição, no dia seguinte teve debate, e depois fomos embora. Nem fiquei para a premiação. Dessa vez, em Gramado, com o 10 Segundos para Vencer, foi diferente. E o que sempre digo é: “se ganhar, recebemos com humildade”. Principalmente pela certeza de termos feito um filme limpo, honesto. Na contramão da tendência de hoje. E lindo, sobre as relações humanas. O boxe é pano de fundo.

(Entrevista feita ao vivo em Gramado em agosto de 2018)

Últimos artigos deRobledo Milani (Ver Tudo)

- As Aventuras de uma Francesa na Coréia - 10 de abril de 2025

- Desconhecidos - 3 de abril de 2025

- Branca de Neve - 2 de abril de 2025

Deixe um comentário