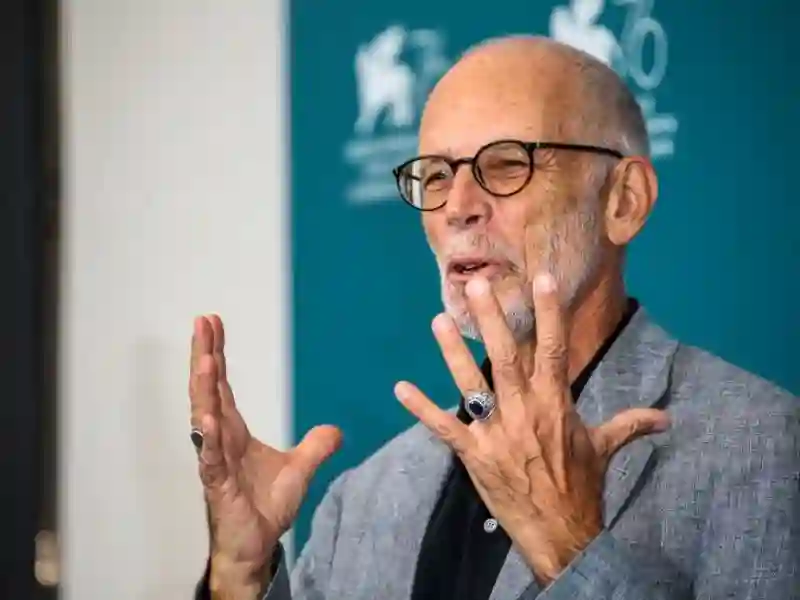

Gabriele Salvatores attend a photocall for the film "Tutto il mio Folle Amore" presented out of competition on September 6, 2019 during the 76th Venice Film Festival at Venice Lido. (Photo by Matteo Chinellato/NurPhoto via Getty Images)

Nascido em Nápoles, na Itália, Gabriele Salvatores faz parte do seleto grupo de cineastas que têm um Oscar de Melhor Filme Estrangeiro (como era conhecida a categoria hoje chamada de Filme Internacional). Ele venceu em 1991 com Mediterrâneo (1990) filme que, em suas palavras, abriu portas, mas também aumentou a expectativa e a exigência do público. Perguntado sobre seu cineasta favorito, em certa ocasião, ele não citou um dos tantos mestres do cinema italiano pós-Segunda Guerra Mundial, mas cravou a predileção pelo britânico Stanley Kubrick. Ao longo dos anos, Gabriele diversificou seus pontos de vista, fez dramas sociais, filmes de super-heróis, mostrou personagens fugindo dos problemas do mundo moderno, etc. Em Volare (2020), um dos destaques da 8 ½ Festa do Cinema Italiano 2021, parte de um best-seller para mergulhar no processo de conhecimento entre um pai ausente durante quase 20 anos e um filho diagnosticado cedo com autismo. Conversamos remotamente com Gabriele Salvatores para conhecer sua abordagem, como utilizou convenções do road movie e de que modos chegou ao resultado visto na tela.

Quais os aspectos dessa história verídica, depois transformada em best-seller, que mais te chamaram a atenção ao ponto de você se engajar no projeto?

Bom, há dois temas que me interessam muito nessa história. Já há algum tempo venho investigado a relação entre pais e filhos por meio do cinema. Vivemos numa época em que a noção de paternidade está ausente, em todos os níveis, não apenas quanto à família, mas também na dimensão política. Na Itália, por exemplo, os políticos acham que devem ser mais “amigões” do que “pais”, no sentido de alguém que possui efetivamente a responsabilidade de cuidar de pessoas. Mesmo em termos familiares, a figura do pai está em crise ultimamente. Portanto, me interessava esse primeiro aspecto. Temos uma trajetória no filme na qual alguém precisa aprender a ser pai. O segundo aspecto que me chamou a atenção é que os personagens não são alinhados a uma ideia estrita de normalidade. O normal é decidido pela maioria, mas isso não quer dizer que seja verdade. É como diz o ditado: “de perto ninguém é normal”. Gosto de figuras à margem. De alguma forma, o personagem de Giulio me lembrava alguns típicos das comédias de William Shakespeare, mas também o bufão da corte que poderia dizer as verdades ao rei. Gosto disso do filho dizendo certas coisas importantes ao pai. Tenho essa paixão de fazer filmes em viagem, sempre em movimento.

Pegando o gancho da questão do road movie, estamos num terreno repleto de convenções. Até que ponto você tentou se aproximar das convenções ou subverte-las?

Você tem toda razão quanto às convenções. Quando fazemos um faroeste, os cavalos são importantes (risos). No filme de estrada os encontros são necessários. Procurei me esquecer das convenções e ficar ligado aos personagens, não sei se consegui. Minha vontade era perceber as mudanças ao longo da viagem. O encontro entre as várias pessoas na jornada é certamente importante, mas isso se trata de algo clássico nesse tipo de filme. Sempre procurei não fazer o longa de modo mecânico. Do que eu gostava nessa história específica, é que há dois que fogem e dois que perseguem, ou seja, são suas viagens simultâneas. De vez em quando temos de experimentar coisas diferentes.

Seu filme é baseado num best-seller e diante dele toma várias liberdades. Como cineasta, te parece essencial, de certo modo, trair o autor para fazer um filme?

Penso que sim. A fidelidade extrema ao livro é algo inútil, pois o livro já existe. Quando estamos lendo, inventamos. No cinema isso não acontece, pois é o diretor que, até de maneira autoritária, decide o quê e como você vai assistir. Essa escolha é ética e moral. Por isso gosto de recontar histórias. Acredito que deva realmente acontecer uma traição nesse sentido, especialmente a daquelas tramas que você adora, senão corremos o risco de não enxergar determinadas coisas. Um dos meus próximos filmes também é baseado num livro, o lindo O Retorno de Casanova, e igualmente tomei liberdades, mas procurando ficar dentro do espírito do original, entendendo os pontos fortes.

O filme começa com uma explicação de que não se propõe a ser científico. Imagino que isso tenha a ver com o espectro autista. Sua abordagem foi mais orientada pela vontade de ressaltar os aspectos poéticos dessa relação entre pai e filho?

Sim, você acertou na mosca. Não queríamos fazer um filme sobre autismo e não nos permitiríamos dar conselhos ou oferecer soluções. Fomos fieis ao problema clínico, mas não era isso que eu desejava ressaltar. Como você disse, me interessava mais o ponto de vista poético do que o científico. Dito isso, muitas pessoas que trabalham com autistas me perguntaram como fizemos para filmar com um autista, ou seja, eles pensavam que Giulio Pranno realmente tinha a síndrome. Giulio passou muito tempo com o rapaz que inspirou o livro, se tornaram amigos. Ele também frequentou clínicas e entrou nesse mundo. Depois do mergulho, pedi que esquecesse disso, pois a coleta de dados e experiências tinha a ver com instrumentos e eu queria que Giulio buscasse dentro de si algo muito particular.

Li uma declaração sua sobre concordar com Bertolt Brecht quando ele defendeu a necessidade do artista estar à frente do público. Como você enxerga a tendência atual formada pelos filmes que procuram agradar o público e não necessariamente desafiá-lo?

Esse é um problema grande. Você pode estar um passo à frente do seu público, não necessariamente 20, pois aí perde essa comunicação importante. Mas, pelo menos um passo é necessário. Acredito que o cinema terá de enfrentar o problema. Com a chegada dessas plataformas online, tudo muda. Contar uma história virou quase um patrimônio da televisão, portanto acho que o cinema terá de radicalizar, tornando-se mais poesia do que prosa, talvez se encarregando de filmar o invisível de determinadas coisas e abrir portas diferentes. Isso significa não estar alinhado com o público, mas propor a ele algo a mais. Claro que não é fácil, pois o cinema é uma indústria cara. Espero ter a força de continuar fazendo filmes porque necessito. Depois, claro, espero que o público vá conferi-lo.

Em 2021, seu Oscar completa 20 anos e imagino que ele tenha aberto portas e aumentando a pressão sobre você. Duas décadas depois, como enxerga essa vitória?

Interessante, pois não tinha a menor ideia de que ganharia o Oscar. Achava que Lanterna Vermelhas (1991) iria ganhar, até porque eu próprio gostava mais do filme chinês (risos). Eu me perguntava “por que ganhei?”. É como se, igual a Peter Parker, uma aranha tivesse me mordido e transformado num super-herói. Mas, eu não queria tudo aquilo no início, exatamente porque acordei no outro dia não muito melhor do que no anterior (risos). As pessoas esperavam algo mais de mim. Nunca quis ter a estatueta em casa. Depois de 20 anos, a coloquei aqui. (Nota da edição: Nesse momento, Gabrielle levantou, foi até sua estante, e pegou o Oscar, colocando-o ao seu lado). Aí está ele. Agora posso olhá-lo, não me traz mais medo e posso coloca-lo como apoio para os meus livros de cinema.