Crítica

Leitores

Sinopse

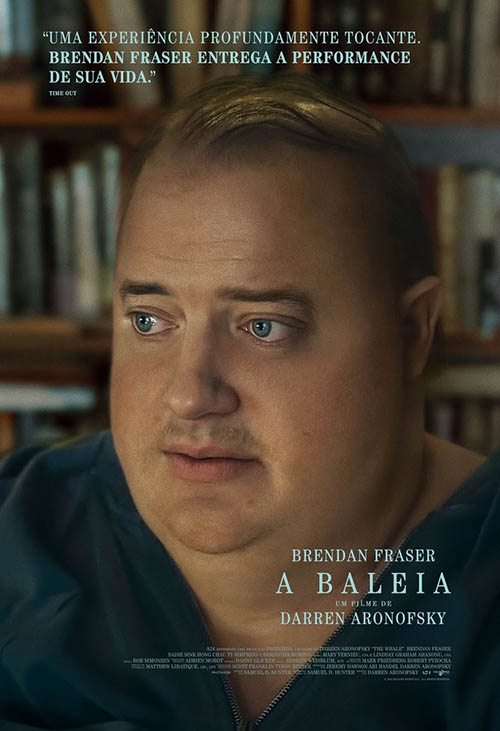

Depois de sofrer vários traumas, o professor de inglês Charlie se torna uma pessoa reclusa. Como última tentativa de redenção, ele tenta desesperadamente se reconectar com a sua filha adolescente.

Crítica

O protagonista de A Baleia é um homem em processo de autodestruição. Preso ao sofá de seu apartamento mal iluminado, Charlie (Brendan Fraser) sabe que vai morrer em breve e por isso mesmo reincide no ato de comer desenfreadamente toda vez que a tristeza atinge picos insuportáveis. Em alguma medida, é semelhante ao personagem de Nicolas Cage em Despedida em Las Vegas (1995), embora os dois filmes sejam muito diferentes no que diz respeito à atenção/importância a esse processo de autoflagelo. Charlie está mais para um enorme poço de autocomiseração que se lamuria constantemente por causa de eventos dolorosos do passado. A perda do marido é utilizada simploriamente pelo cineasta Darren Aronofsky como explicação. Desse modo, sabemos que o sujeito quer morrer porque nunca superará a falta de seu amado. Parece promissor, não é mesmo? No entanto, não demora para percebermos uma desconexão fundamental entre a preocupação do filme com Charlie e o olhar lançado ao contexto/entorno que influencia a semana na qual o professor doente tenta se reconectar com a filha. Aliás, Aronofsky novamente aborda um homem com problemas cardíacos tentando se reconciliar com a filha por ele abandonada – como tinha feito em O Lutador (2008). E, curiosamente, o realizador opta de novo pela perspectiva do sujeito que “não deve ser crucificado” porque busca redenção. O que será que atrai tanto o cineasta nesse modelo do pecador batalhando para ser perdoado?

De uns tempos para cá, o cinema de Darren Aronofsky passou a ser mais claramente caracterizado pela constância de dois temas: o conflito entre pais e filhos e a religião. Em A Baleia, o centro das atenções é um homem que reconhece pecados, encarado como merecedor da nossa piedade. Diante dos efeitos mórbidos da compulsão alimentar de Charlie, a tendência é que o abandono parental seja, de certa forma, atenuado – como de fato é, tornando-se um assunto menos substancial. Mas, há outros problemas vitais na construção dessa história que reduz novamente a filha abandonada a ser alguém que, uma hora ou outra, terá seu coração amolecido pelo arrependimento paterno. Quando a trama de amor do protagonista vem à tona, fica evidente o anacronismo na abordagem do envolvimento LGBTQIA+. Ainda que Charlie fale de Alan como a pessoa mais importante que passou por sua vida, os resultados da paixão são trágicos em vários sentidos. É como se esse amor evoluísse em ondas nefastas (?) atingindo todos os personagens. Aronofsky tenta fazer uma crítica à igreja, a apontando como responsável pelas tragédias comentadas ao longo do filme. Mas, da ex-esposa vivida por Samantha Morton à amiga/cuidadora interpretada por Hong Chau, passando pela filha encarnada pela atriz Sadie Sink, os coadjuvantes mais próximos têm as suas misérias associadas à existência desse amor. O sofrimento do filme é decorrente do sentimento que em poucas vezes é motivo de algo positivo.

Portanto, Darren Aronofsky mira numa crítica àquilo/àqueles que não priorizam o amor e esbarra numa concepção ultrapassada das relações LGBTQIA+: a trágica. E ele sequer revela a essência de Charlie. O homenzarrão está sempre pedindo desculpas, como se assim assumisse a culpa de todo o sofrimento que o seu gesto de amor causou. Brendan Fraser se destaca ao encarar o desafio de interpretar um personagem destroçado e estagnado, cujas dificuldades cotidianas são apresentadas como num manual de instruções. Infelizmente, Aronofsky acaba reforçando constantemente os dramas que não precisavam ser tão exaustivamente reiterados. Nesse sentido, a utilização da trilha sonora é um exemplo de manipulação da percepção do espectador. O cineasta sempre utiliza os crescendo musicais para sequestrar a nossa emoção. Aliás, o roteiro assinado por Samuel D. Hunter (autor da peça na qual ele se baseia) estabelece uma barganha semelhante a chantagem emocional: Charlie é colocado em situações nas quais implora por simpatia, vide as cenas descartáveis das dificuldades para tomar banho. É possível intuir que alguém com aquele grau de obesidade mórbida tenha tais contratempos, ou seja, a observação desses momentos dolorosos se torna, praticamente, uma exploração pouco sutil dessa miséria devastadora. Além disso, tudo relativo ao missionário é descartável. As tantas conversas sobre Deus apenas dão subsídios à pegada explicativa, sem a revelação de hipocrisias, mentiras e afins.

Além de incorrer na representação ultrapassada dos amores LGBTQIA+, sobretudo por criar uma dinâmica de puro sofrimento (com suicídios e ressentimentos no pacote), Darren Aronofsky coloca em cena três mulheres irritadas, assim reforçando outro estereótipo. Hong Chau está excelente como a cuidadora nada condescendente. Samantha Morton poderia injetar uma complexidade renovadora na trama com sua visão nada ortodoxa sobre a própria filha, mas essa sinceridade entra no esquema do diretor para reforçar a suposta bondade quase angelical do protagonista. Já Sadie Sink repete a sua personagem da série Stranger Things (2016-), mas sem as nuances que sugerem espessas camadas de tristeza sob a casca superficial de agressividade. Ellie é uma personagem irritante largada a mercê dos julgamentos do espectador. Além da fragilidade da representação LGBTQIA+ e também da feminina, A Baleia desperdiça o potencial da discussão secundária sobre a beleza das palavras escritas com “a alma”. Uma pena que Darren Aronofsky prefira encarar isso como dado meramente utilitário, conveniente para criar pontes frágeis entre pai e filha e possibilitar um encerramento que carrega a trama com mais notas de pieguice – a ascensão redentora depois do êxito em aparar determinadas arestas também é vista em O Lutador. Charlie é autodestruidor, mas precisa de permissão para morrer. Necessita do perdão da vítima para desfrutar das benesses do paraíso. Afinal, é um homem bom.

Últimos artigos deMarcelo Müller (Ver Tudo)

- G20 - 11 de abril de 2025

- Domingo Maior :: Círculo de Fogo, filme deste domingo (13/04), teve discordância de bastidor sobre o uso do 3D - 11 de abril de 2025

- Temperatura Máxima :: Alerta Vermelho, filme deste domingo (13/04), mostra cenário real entre China e Coreia do Norte - 11 de abril de 2025

Deixe um comentário