Crítica

Leitores

Sinopse

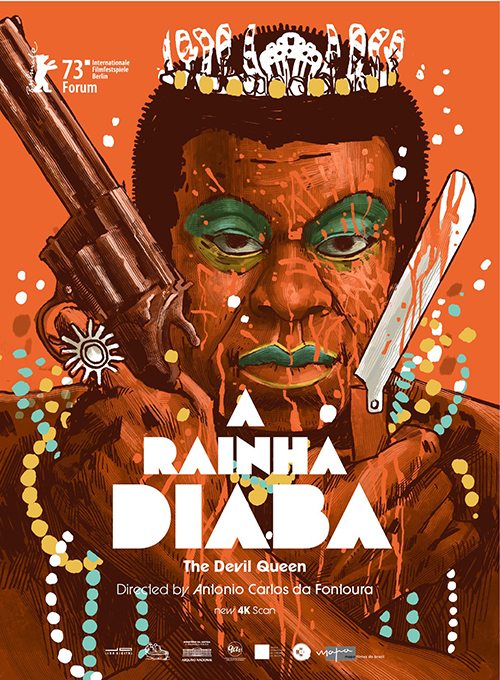

Apelidado Diaba, uma das figuras mais icônicas da Lapa, região boêmia do Rio de Janeiro, um sujeito precisa encontrar um bode expiatório para salvar o namorado da polícia. Segue-se uma sangrenta disputa.

Crítica

Logo após o seu primeiro longa-metragem, o bem-sucedido Copacabana Me Engana (1968), lançado no auge da ditadura militar, o cineasta Antônio Carlos da Fontoura começou a desfrutar de um certo prestígio no cinema nacional, a ponto de receber um convite do já consagrado Roberto Farias: “quando você tiver um novo projeto, me procure que irei produzi-lo”. Assim, com melhores condições de trabalho asseguradas, tratou de buscar inspiração para o passo seguinte. E essa veio da observação do crescente consumo de drogas na classe artística – até como uma válvula de escape à repressão pela qual o país passava. Admirador de textos como Dois Perdidos Numa Noite Suja (1966) e Navalha na Carne (1967), decidiu ir até o dramaturgo Plínio Marcos em busca de uma parceria – era preciso alguém que soubesse falar a língua do submundo. Foi através das experiências deste, portanto, que nasce A Rainha Diaba, um dos marcos do cinema policial brasileiro – e, acima de tudo, da representação da figura homossexual na ficção. E esse é um feito que não pode ser ignorado.

Livremente inspirado na figura de João Francisco dos Santos, o criminoso carioca homossexual que teve sua vida adaptada para a tela grande de forma mais fiel no superior Madame Satã (2002), A Rainha Diaba ganha pontos tanto pela direção objetiva e desprovida de maiores distrações de Fontoura, que conduz o mise-en-scène reunido com bastante propriedade, mas também pelo elenco afiado. Também pelo fato das mulheres estarem relegadas a uma posição de menor destaque – Odete Lara, como a mulher de malandro Isa Gonzalez, uma dama da noite que sofre nas mãos de um rapaz bem mais jovem do que ela, e Yara Cortes, a cafetina que fala apenas quando é preciso e não desperdiça uma oportunidade quando lhe é apresentada – são os homens que terminam por monopolizar as atenções. De Nelson Xavier, conduzindo com perspicácia e malemolência um tipo que tornou sua marca registrada, a um furacão Stepan Nercessian, de postura hipnótica e eletrizante, todos parecem estar a serviço de um nome maior que a soma dos demais.

A esse quem responde é Milton Gonçalves, aqui em verdadeiro estado de graça, construindo com cuidado e inteligência uma amálgama entre intérprete e personagem, misturando um no outro como apenas nos casos mais raros e precisos se é possível identificar. O homem que já viveu santo e bandido, macumbeiro e diretor, padre e escravo, aqui é capaz de gerar uma figura maior do que todas essas, tamanho é seu poder de mimetismo e exuberância. Desde sua primeira aparição em cena, feita com a devida pompa e circunstância que o personagem merece, a Rainha Diaba que defende é boa e má, tem seus trejeitos e fraquezas, assim como também é impiedosa e cruel quando percebe ser necessário. Ela protege os seus como uma leoa, mas também é capaz de engoli-los sem pensar duas vezes no menor sinal de traição. E quando o espectador se dá conta que é justamente esse o cerne dos acontecimentos, o temor cresce gradualmente em ambos os lados da tela.

Por si só sui generis, seria natural imaginar como um ser como esse chegou a arregimentar para si tanto poder e capacidade de mobilização. No entanto, basta pousar os olhos sobre Milton Gonçalves para que essas dúvidas se dissipem. Ele é fome e alimento, guerra e paz. Para defender um dos seus tantos amantes, escolhe a dedo um jovem ambicioso e oferece o que este sempre desejou, sem revelar, por outro lado, que ninguém entra no paraíso de graça: o preço a ser pago será o lugar daquele que merece ser protegido. Nesse jogo de mostra e esconde, uns serão ludibriados, enquanto outros se verão diante de um julgamento sem volta. A noite é suja, as promessas são vazias e os planos estão repletos de segundas intenções. Assim é para a protagonista, e mesmo na dissimulação do olhar e dos desejos conseguirá ludibriar aqueles que não estiverem afiados em seus compromissos e obrigações.

O sangue é obviamente falso, as mortes são ridicularmente falsas e os tiroteios são tão sincronizados que soam quase como um ensaio de orquestra. Esse artificialismo, no entanto, é proposital e engrandece o resultado. É fácil imaginar um cineasta como Quentin Tarantino assistindo a esse filme e se deliciando em cada segundo: o desfecho não fica nada a dever aos sangrentos Django Livre (2012) e Era Uma Vez Em... Hollywood (2019), por exemplo. Mas Fontoura vai além, pois a majestade não pede licença, muito menos desculpas. Ela olha com carinho e repulsa, e é por isso que está no lugar onde descansa, sempre atenta, e também constantemente em busca de mais. O exagero em A Rainha Diaba é proposital, e por isso mesmo, celebrado. Pois é no excesso por onde ela transita, revelando-se não apenas única, mas também incapaz de ser esquecida.

Últimos artigos deRobledo Milani (Ver Tudo)

- Desconhecidos - 3 de abril de 2025

- Branca de Neve - 2 de abril de 2025

- Modernos de Meia Idade :: T01 - 1 de abril de 2025

Grade crítica

| Crítico | Nota |

|---|---|

| Robledo Milani | 8 |

| Wallace Andrioli | 8 |

| Adriana Androvandi | 6 |

| Alysson Oliveira | 8 |

| Chico Fireman | 7 |

| Marcelo Müller | 8 |

| MÉDIA | 7.5 |

Deixe um comentário