Crítica

Leitores

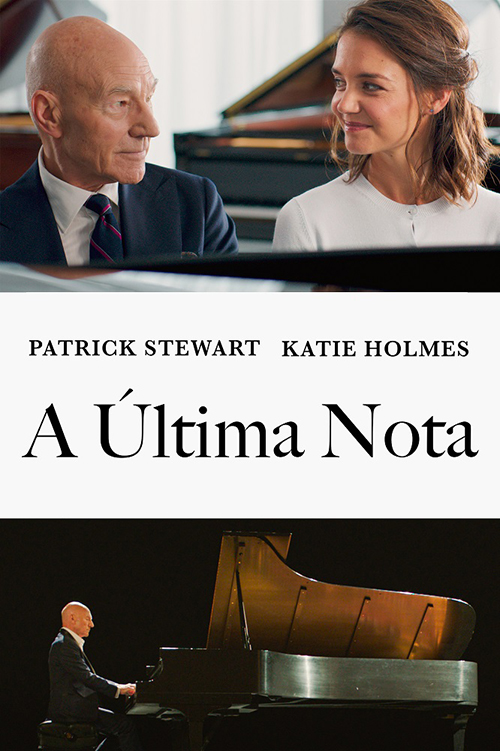

Sinopse

A esperada volta aos palcos do famoso pianista Henry Cole é ameaçada por uma crise repentina de ansiedade. Decidida a escrever o artigo definitivo sobre a sua carreira, uma simpática jornalista entra cena para convencê-lo a tocar pela última vez.

Crítica

É difícil pensar num par romântico mais inusitado do que Patrick Stewart e Katie Holmes. Mas ainda que essa possa ser a impressão da maioria, obviamente não foi o raciocínio do diretor canadense Claude Lalonde, que os escolheu para viverem uma apática história de amor em A Última Nota, seu trabalho de estreia no formato. Roteirista com várias passagens, tanto pelo cinema como pela televisão, ele entrega nesse seu primeiro longa uma aposta inesperada para alguém que construiu uma carreira voltado às palavras. Dessa vez, há pouco a ser dito, e mais a ser sentido. Porém, há dificuldade, principalmente por parte do cineasta, mas também por alguns do pequeno elenco, em deixar isso evidente. Na tentativa de demonstrar o conflito vivido pelo protagonista, abusa-se de silêncios e tomadas aéreas (dá-lhe drone!), mesmo quando essas não parecem se encaixar. É muito esforço para emular sentimentos que, sem tantas reviravoltas, talvez fluíssem mais harmonicamente.

Uma coisa é certa, ao menos: Patrick Stewart é muito maior do que A Última Nota. Acostumado a viver personagens icônicos, como o Capitão Picard de Star Trek ou o Professor Xavier de X-Men, é raro vê-lo diante de figuras menores, mas não menos interessantes. Neste que deveria ser, acima de tudo, um estudo de personalidade, ele dá vida a um famoso pianista rumo ao próprio crepúsculo. Henry Cole não encontra mais prazer naquilo que sempre fez. Subir ao palco e se colocar diante de um piano é um fardo, e não o desafio de tantos anos antes. Os motivos poderiam ser vários: medo do fracasso, apreensão em relação à audiência, insegurança sobre uma habilidade que talvez agora esteja lhe falhando. Porém, por mais que a narrativa se esforce em buscar essas justificativas – há até uma ameaça de complicação física, como um provável Parkinson – melhor seria se essas distrações fossem deixadas de lado em nome de algo mais simples, mas não menos grave: depressão. Henry Cole cansou, e todo o resto parece ser não mais do que desculpas.

Essa sensação que vem lhe dominando começa a se modificar a partir do momento em que conhece a jornalista Helen Morrison (Holmes, que atua com a mesma expressão como se estivesse em um episódio de Dawson’s Creek, 1998-2003). Ele rejeita uma abordagem inicial, mal reparando nela – apenas não quer ser importunado por mais uma repórter. Ela é insistente, no entanto. Vai ao seu encontro num parque, lhe manda flores no hotel em que ele está hospedado, e deixa claro que não irá abandonar seu propósito tão fácil. A questão é outra: desistir de que? Pois em nenhum instante fica claro o que ela quer com ele, se é apenas admiração, desejo ou ambição profissional – será que uma matéria com um renomado pianista, ainda mais em fim de carreira, pode mesmo mudar a vida de alguém? O fato é que consegue animá-lo, a ponto de não passar desapercebida pelo agente dele, Paul (Giancarlo Esposito, com pouco o que fazer além de ser o ouvido de alguns dos monólogos do protagonista), que se aproveita da presença dela para que as apresentações agendadas sigam acontecendo.

Muitos caminhos poderiam ser abertos a partir desse relacionamento tão fora do comum. A moça poderia ter se aproximado por outros interesses, menos nobres, ou mesmo por um sentimento mais verdadeiro. Lalonde, no entanto, não está preocupado com ela. Tanto é que pouco o espectador fica sabendo a seu respeito: onde mora, se possui família, o que faz além dessa entrevista? Quando Cole a convida para ir com ele para a Europa, a resposta surge de imediato, numa confirmação nem efusiva, muito menos reflexiva, mas como se já esperada, desprovida de consequências. A natureza do envolvimento dos dois é tão dúbia, que o diretor percebe ser necessário, tardiamente, incluir um beijo entre eles, e mesmo esse se dá tão desajeitadamente – “eu sou um homem velho, você sabe”, “por quê, você tem algum problema com mulheres mais jovens?” – que mais curioso teria sido propor outra abordagem, menos óbvia, mas mais intrigante.

Patrick Stewart, ao ler o roteiro, deve ter se empolgado com a oportunidade de interpretar alguém no qual o filme se apoia do início ao fim. E poderia ter dado muito certo, caso tivesse sido conduzido por mãos mais experientes. Infelizmente, não foi o caso. Henry Cole é uma figura ímpar, e não há dúvidas de que muito a seu respeito poderia ter sido explorado: o talento capaz de mobilizar fãs ao redor do mundo, a admiração que provoca em jovens músicos, o passado trágico, a perda da esposa etc. Mas o que se vê em cena é muito pesar – na piscina, na caminhada pela mata, em frente ao tabuleiro de xadrez, ao recostar a cabeça no travesseiro. Faltam elementos, portanto, para que seu dilema seja não apenas melhor elaborado, mas também possível de ser compartilhado – e identificado – pelo espectador. Assim, estabelece-se um discurso unilateral, no qual um parece absolutamente comprometido, mas o outro – no caso, todos os do lado de cá da tela – acompanha o desenrolar dos poucos acontecimentos de modo alheio, quase desinteressado. Stewart merecia mais.

Últimos artigos deRobledo Milani (Ver Tudo)

- Desconhecidos - 3 de abril de 2025

- Branca de Neve - 2 de abril de 2025

- Modernos de Meia Idade :: T01 - 1 de abril de 2025

Sentir é difícil e o filme é só sentir viajei nas músicas .O filme transmite a caminhada d9 ser humano nesse lugar chamado vida

Afinal ela morreu ou não?????

Adorei o filme . É lindo e profundo .Tudo é excelente; enredo, performance do elenco,fotografia... Prefiro não ser "entendida" como os críticos. Acho que me divirto mais. Parabéns ao diretor estreante!!

Achei um filme interessante me emplguei em assistir, porque acreditei num romance, um lindo romance.mais não entendi o que aconteceu se Helen desistiu,se ela morreu tragicamente num acidente de carro. Fiquei muito angustiada por vê Harry profundamente triste, afinal ele estava dando sinais de que ia se envolver com a vida novamente. Não ficou claro pra mim qual a mensagem que o autor quis transmitir para o público. Eu vive um romance com um homem mais velho,e sou um Harry KKK depois que nos separamos. não acreditei mais no amor. Assistir o filme duas vezes duas vezes. Em fim foi melancólico.