Crítica

Leitores

Sinopse

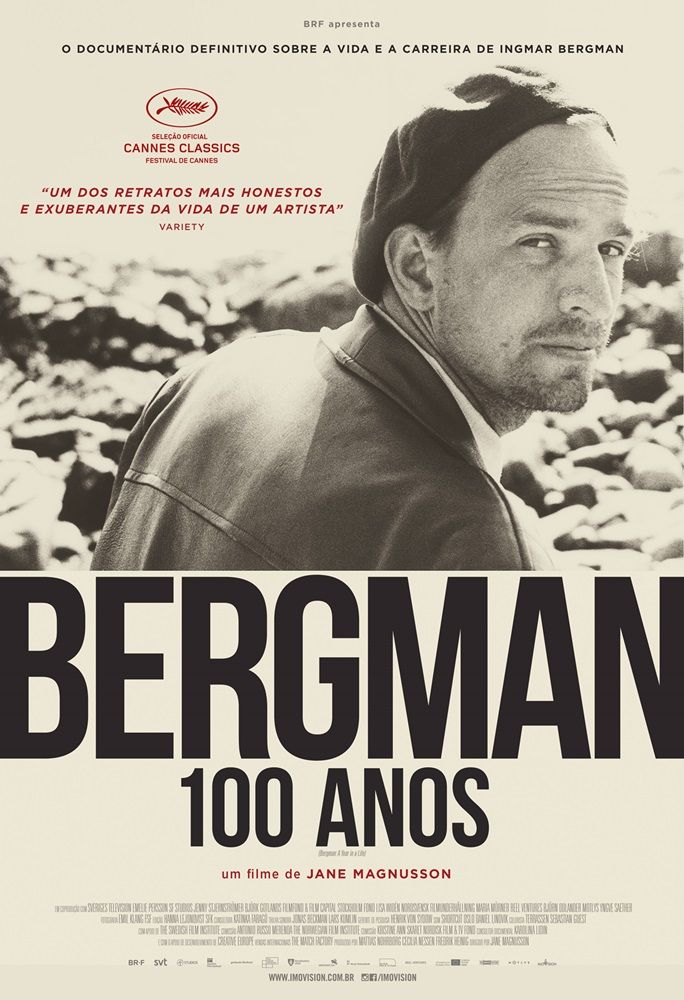

Uma homenagem ao diretor sueco Ingmar Bergman, no ano de seu centésimo aniversário. O cineasta é reconhecido até hoje como um dos precursores do cinema moderno, por ter dirigido e roteirizado obras clássicas como Quando Duas Mulheres Pecam (1966) e Gritos e Sussurros (1972), entre outros.

Crítica

Num primeiro momento, a escolha do título nacional – Bergman: 100 Anos – parece pura estratégia de marketing. Afinal, em 2018 comemora-se, de fato, o centenário do nascimento do aclamado cineasta sueco. No entanto, ele próprio não viveu durante um século – faleceu em 30 de julho de 2007, aos 89 anos – e o documentário dirigido por Jane Magnusson tem como ponto de partida apenas um ano da sua trajetória artística, aquela que a cineasta considera o mais importante da carreira dele, tendo sido fundamental para a construção do imaginário “bergmaniano” que até hoje perdura: 1957. Porém, à medida em que a narrativa começa a se desenrolar, percebemos que este talvez tenha sido apenas o começo. Antes, Ingmar ainda não era o ‘Bergman’. Depois, tudo que poderia ser dito se revela superlativo – as imagens e suas obras falam por si. E se essa força é tamanha, é porque perdura até hoje, certamente indo além.

E Magnusson não é uma qualquer quando o assunto é Ingmar Bergman. Afinal, tem conhecimento de causa. Não apenas por ter sido uma das roteiristas da série de cinco episódios Bergmans Video (2012), na qual pode analisar detalhadamente cada aspecto temático da filmografia do diretor – Humor, Aventura, Silêncio, Medo e Exclusão – mas, principalmente, por já ter realizado um outro longa sobre o realizador: codirigiu, ao lado de Hynek Pallas, Invadindo Bergman (Trespassing Bergman, 2013), no qual teve a oportunidade de ouvir outras vozes – como as de Woody Allen, Wes Anderson, Francis Ford Coppola, Claire Denis, Wes Craven, Michael Haneke, Tomas Alfredson, Takeshi Kitano e Alejandro G. Iñarritu, entre outros – declarando a admiração, os reflexos em seus trabalhos e o quanto foram artisticamente marcados pelo universo do diretor. Com uma bagagem como essa, ela até pode ser acusada de muita coisa, menos de não ter propriedade para discorrer sobre o tema.

Porém, ainda que tenha muito a ser dito, Jane Magnusson não constrói seu filme apenas para comprovar uma ideia pré-concebida. Está legitimamente interessada em ouvir o que seus entrevistados têm a dizer. E os nomes que reúne são impressionantes. Desde colaboradores do cineasta, profissionais que trabalharam ao lado dele, na frente e atrás das câmeras – como, por exemplo, a grande Liv Ullmann e o carismático Elliott Gould – até mesmo admiradores célebres, como a diva Barbra Streisand ou o polêmico Lars von Trier. Mas o objetivo não é apenas endeusá-lo. Outras facetas de sua personalidade vêm à tona, revelando um homem de difícil acesso, que vivia com dores estomacais, que se alimentava com iogurtes e bolachas maria, que ignorava até mesmo a quantidade de filhos legítimos e tinha cabeça apenas para uma (duas?) coisa(s): trabalho (e mulheres?). Nascido e criado em meio às mais diversas contradições, as levou para suas obras e fez da arte objeto de admiração, estudo e controvérsia, a ponto de cercar-se de tanto poder que qualquer vislumbre de ameaça seria impiedosamente esmagada – como acaba fazendo com um jovem Thorsten Flinck, por muitos apontados como o seu sucessor no final dos anos 1990, e que hoje pouco tem a dizer de positivo sobre sua experiência ao lado do velho mestre.

Mas, afinal, por quê escolher 1957 como crucial para esta jornada? Um olhar rápido em sua produção é suficiente: ele não apenas começou o ano lançando nos cinemas O Sétimo Selo (1957), como o encerrou com a estreia de Morangos Silvestres (1957) – indiscutivelmente, duas das suas maiores obras! Neste meio tempo, filmou um telefilme, dirigiu duas (ou seriam três) peças de teatro e ainda produziu peças para o rádio. Isso sem falar de todo imbróglio que era sua vida pessoal, sempre trocando de amantes, não raro estando com duas – ou mais – ao mesmo tempo. Como foi possível criar tanto, com tamanha qualidade, em um espaço de tempo tão limitado, e sob condições tão adversas? Quanto mais a diretora busca por estas respostas, mais vai revelando um criador singular, um indivíduo amaldiçoado pela genialidade, que viveu – e morreu – absolutamente sozinho, simplesmente por não ter em quem se ver como par.

De Juventude (1951) e Mônica e o Desejo (1953) à consagração com Fanny & Alexander (1982), passando por títulos como Sorrisos de uma Noite de Amor (1955), Persona: Quando Duas Mulheres Pecam (1964), Gritos e Sussurros (1972) e Sonata de Outono (1978), vislumbra-se, portanto, o quanto Bergman é verdadeiro apenas quando entregue à sua própria ficção. Nem mesmo a autobiografia, Lanterna Mágica, lançada em 1987, é confiável: somente quanto criava é que se revelava por completo, sem dissimulações ou fantasias. Tudo começou, portanto, em 1957. Mas Ingmar Bergman é maior do que um ano, do que uma vida. Vai além, impregnando tantos outros, multiplicando-se em milhares. Bergman: 100 Anos vira e revira uma fera que nunca enjaulada estava constantemente presa dentro de si, pronta para o ataque, viva apenas na tela – grande ou pequena – e nos palcos. Um testemunho de uma existência singular, cujo primeiro suspiro até hoje impressiona: mas que está longe de – se é que um dia irá – ser superado ou, quiçá, esquecido.

Últimos artigos deRobledo Milani (Ver Tudo)

- Black Mirror :: T07 :: E01 (Pessoas Comuns) - 23 de abril de 2025

- Sessão da Tarde :: Fé nas Alturas, filme dessa segunda-feira (21/4), é baseado em uma história real? - 20 de abril de 2025

- Operação Vingança - 20 de abril de 2025

Grade crítica

| Crítico | Nota |

|---|---|

| Robledo Milani | 8 |

| Marcelo Müller | 8 |

| Leonardo Ribeiro | 7 |

| MÉDIA | 7.7 |

Deixe um comentário