Sinopse

Cora é uma dinamarquesa que encontra um documentário inacabado em 2064. No filme, seu pai brasileiro tentava investigar a história dos próprios pais: Teo, que morreu louco quando ele era criança e Elenir, uma mulher misteriosa. Então, Cora vai tentar montar esse complexo quebra-cabeça familiar.

Crítica

A protagonista dinamarquesa que empresta o seu nome a Cora é uma personagem nunca corporificada, ou seja, ela não aparece fisicamente diante da câmera. Dela temos apenas o desejo, a busca, a vontade de compreender os detalhes sobre a parte brasileira de sua família, especificamente a respeito da tragédia que afetou essa parcela obscura de sua hereditariedade. Muito rapidamente, Cora diz que na sua atualidade o Brasil é um país desolado, sugerindo praticamente uma distopia. Porém, em nenhum instante essa questão do tempo – em que ano estamos exatamente – é esclarecida. A sinopse oficial do longa-metragem de Matias Mariani e Gustavo Rosa de Moura fala em 2064, ou seja, uma Era em que certos dispositivos que nos são contemporâneos provavelmente se tornaram objetos de museu. No entanto, é curioso que tenhamos muito pouco da subjetividade de Cora nesse filme que toma diversos empréstimos da linguagem documental. A estrangeira é uma figura justificada somente por sua vontade de estudar os antepassados por meio do material deixado, principalmente o pai que estava também fazendo um documentário para tentar compreender (será?) de onde veio. Portanto, temos uma mulher no futuro investigando as trilhas do seu DNA, para isso tendo como principal subsídio as gravações do que parece ser um documentário inacabado pelo pai que ficou louco.

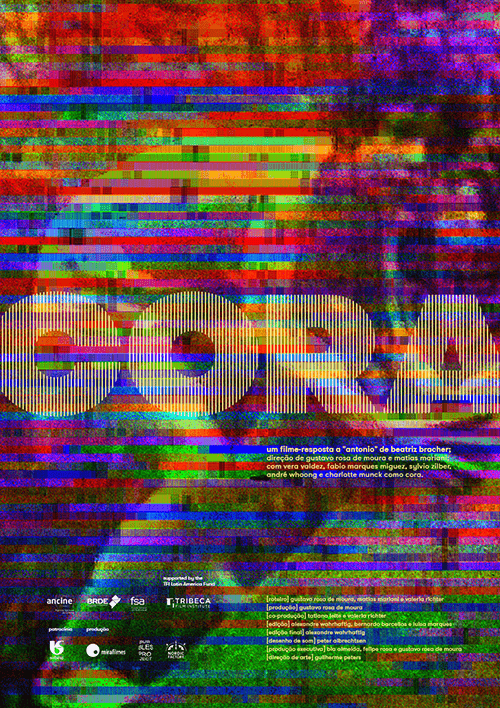

Em Cora a busca suplanta o buscador, o que acaba quase minando ambos. Uma vez que temos pouco (quase nada) dessa mulher, o que sobra são suas pequenas reflexões diante do material pretensamente de arquivo a ser interpretado. Por exemplo, os aspectos do estrangeirismo são muito pouco trabalhados como dispositivos dramáticos. A protagonista é uma pessoa que se depara com tecnologias obsoletas, fantasmas impressos num HD de pessoas desconhecidas (mas que têm seu sangue) e que já morreram. Porém, os realizadores não investem nas reverberações desse tipo de processo na personagem. Ela funciona quase sempre como uma comentadora, alguém cuja voz irrompe de vez em quando para adicionar um frágil dado singular a essa experimentação estética levada a cabo por Matias Mariani e Gustavo Rosa de Moura. O mais relevante no filme é a mimese, ou seja, a imitação. Primeiro, há os mencionados empréstimos da gramática documental, como os depoimentos, a noção de espontaneidade da câmera em certos segmentos, o tom da narração, enfim, a tentativa efetiva de fazer aquilo soar como um documentário. Segundo, há os efeitos de desgaste da imagem, as corrupções de arquivos digitais, as sobreposições, os sons truncados, tudo o que visa aludir à fragilidade do suporte que atualmente é utilizado como soberano para tentar perpetuar as nossas memórias e trabalhos.

É louvável que o Festival do Rio tenha programado o filme, sobretudo por ele ser tão diferente do que o mercado de exibição convencionou exigir. Aliás, é para nos proporcionar experiências distintas como essa que existem os festivais, não é mesmo? Cora é uma obra claramente mais interessada em experimentar texturas, imperfeições, “defeitos”, sonoridades supostamente distorcidas pela passagem do tempo, do que permanecer presa às turbulências familiares discutidas gradativamente pelas imagens e sons. Adaptação do romance Antônio, da escritora Beatriz Bracher – mãe do cineasta Matias Mariani –, o longa nos oferece um percurso dramático confuso, ao que parece deliberadamente caótico para que possamos experimentar um pouco da sensação da protagonista diante daquele mundo praticamente desconhecido. Mas, como os realizadores não nos dão muito acesso à protagonista, essa partilha da angústia da descoberta acaba ficando comprometida. As trilhas da história familiar de Cora são sinuosas, repletas de episódios controversos, de pessoas que enlouqueceram enquanto tentavam levar suas vidas, de gente desgraçada por toda sorte de eventos. E essa sina é praticamente asfixiada pela forma, pelo excesso de obscuridade que visa potencializar a experiência sensorial do espectador com as corrupções de imagem/som. Nem sempre o oferecido é suficiente para instigar e muitas vezes precisamos nos contentar com uma simbologia que emerge dessa intersecção entre sons e imagens.

O grande calcanhar de Aquiles de Cora é o distanciamento imposto da protagonista estrangeira. É como se fossemos jogados juntos dela num redemoinho de arquivos obsoletos, de imagens evocativas, de signos que nem ela e tampouco nós somos permitidos a compreender. Evidentemente que Cora não precisava ser uma guia por suas emoções dentro da investigação, mas a falta de acesso a aspectos essenciais de sua subjetividade/personalidade, bem como às suas reações, evita que partilhemos a exasperação. Uma vez que somos mal pareados a Cora, qual seria a nossa motivação para insistir numa arqueologia que apenas faz sentido se revelar personagens, situações, lógicas e não ditos de natureza íntima? Por isso, o estudo da protagonista acerca de suas raízes acaba sendo quase uma desculpa, o gatilho às experimentações audiovisuais que às vezes funcionam muito bem, mas que geram uma sensação de pura acumulação em tantas outros instantes. Nos seus pouco mais de 80 minutos, pesam as repetições, os estímulos parecidos, as ranhuras já apresentadas e as diversas texturas que certamente nasceram de um processo árduo de construção cinematográfica. O que poderia tonar a embalagem ainda mais potente era a conexão com o núcleo dramático, a tragédia familiar que se anuncia como uma sombra. Porém, como isso não acontece, nos resta persistir.

Filme visto durante o 23º Festival do Rio, em dezembro de 2021.

Últimos artigos deMarcelo Müller (Ver Tudo)

- Festival de Cannes 2025 :: O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, concorre à Palma de Ouro. Confira todos os filmes selecionados - 10 de abril de 2025

- Sneaks: De Pisante Novo :: Por que assistir à animação nos cinemas? Nós te damos bons motivos! - 10 de abril de 2025

- Antonio Bandeira: O Poeta das Cores :: Documentário sobre artista cearense chega aos cinemas. Saiba onde assistir - 10 de abril de 2025

Deixe um comentário