Crítica

Leitores

Sinopse

O coronel Tom Parker foi o enigmático e controverso empresário de Elvis Presley, um dos maiores nomes da história da música. Ao longo de mais de 20 anos, eles tiveram uma relação complexa que ajudou a levar o artista ao estrelato.

Crítica

Um foi o rei dos excessos. O outro se tornou conhecido pelo apreço aos exageros. Um casamento entre ambos, portanto, era apenas questão de tempo. O resultado, a cinebiografia Elvis, se revela um petardo direcionado aos sentidos do espectador, que termina a exaustiva jornada de acompanhá-la do início ao fim tomado mais pelo atordoamento oriundo de uma reiterativa e assumidamente visual viagem lisérgica do que pela exaltação da vida e da obra de um artista único em seu campo de atuação, mas que ainda assim se confirma, apesar do extenuante escrutínio ao qual lhe é direcionado, mais um mistério do que uma revelação. O Elvis Presley levado às telas por Baz Luhrmann é produto de uma obsessão estilística do realizador e não fruto de um olhar atento sobre a trajetória e as motivações que fizeram do homenageado um dos maiores ícones culturais do século XX. É fato ser digno da pompa e circunstância aqui almejada, tão certo quanto a ineficácia dessa abordagem em dar conta de tudo a que se propõe.

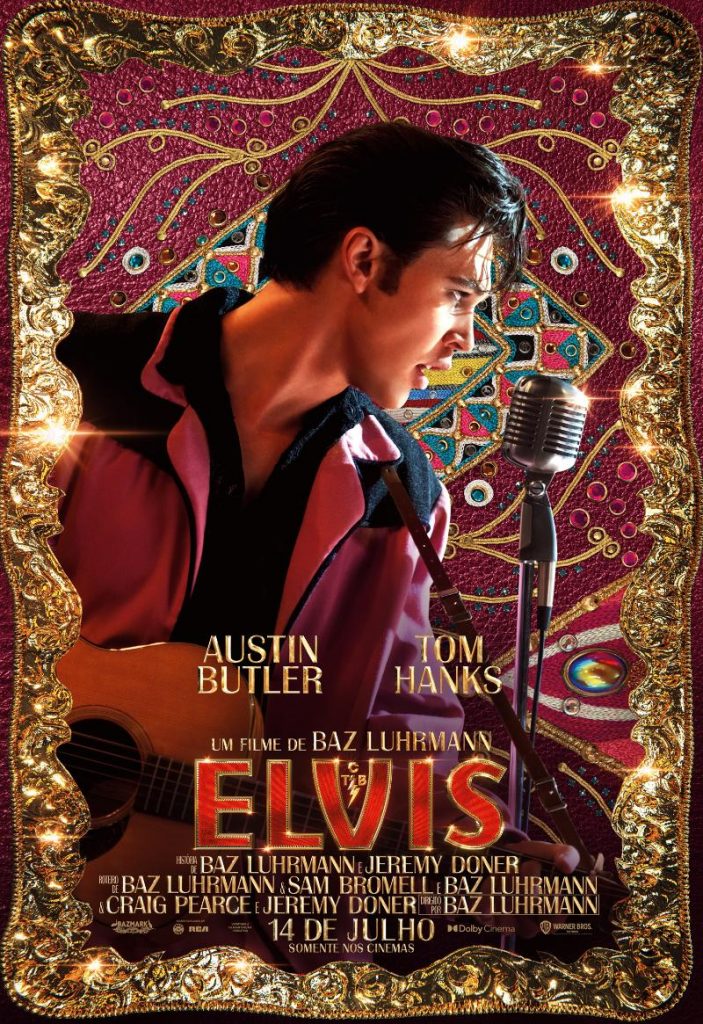

A partir de uma montagem mais frenética e enervante do que a vista em Bohemian Rhapsody (2018), mas ainda assim mais comportado e atento a um desenrolar cronológico dos acontecimentos do que a narrativa empreendida em Rocketman (2019) – apenas para citar duas produções recentes que partiram de intenções similares às aqui identificadas – Elvis coloca em evidência uma inevitável dicotomia, por vezes quase esquizofrênica, ao posicionar no centro da ação não um, mas dois protagonistas: Elvis Presley, o rei do rock’n’roll, e seu agente, um empresário que se apresentava como coronel Tom Parker. Um é o nome que todos reconhecem, outro é o estranho que a vida inteira atuou nas sombras. Mas que não haja confusão: havia aqui uma relação de co-dependência. Porém, os intérpretes escolhidos para tais personagens são o desconhecido Austin Butler e o vencedor de dois Oscars – e estrela de diversos campeões de bilheteria – Tom Hanks. Se este dispensa apresentações, por mais que se mostre em cena quase irreconhecível, sob uma forte maquiagem, além de ter adotado trejeitos e entonações próprios ao tipo que constrói, o rapaz possui uma longa carreira de pequenas (e, muitas vezes, quase irrelevantes) participações em séries para a televisão, só mais recentemente tendo aparecido, ainda que discretamente, em títulos de maior destaque, como Os Mortos Não Morrem (2019) e Era uma vez em... Hollywood (2019). Cada um a seu modo representa os extremos a partir dos quais o diretor irá exercer seu discurso.

É de se lamentar, portanto, que Luhrmann se prenda em demasia ao fascínio exercido por Presley, ainda que esse seja não mais do que uma presença, um símbolo que toma a tela a cada aparição, mas sempre de forma tão fragmentada e aleatória que até o próprio esforço do ator em dar-lhe vida acaba por ser sabotado, uma vez que dele se busca não mais do que caras e bocas, contentando-se com a estampa ao invés de lhe proporcionar o aguardado mergulho que esta personalidade exige. Por outro lado, está na descoberta deste que somente agora ganha o devido holofote que parece ocupar dentro da história o maior ponto de interesse do projeto. Tom Parker é um tipo tão asqueroso quanto envolvente, uma força hipnótica que Hanks desenvolve com evidente prazer, resultando naquele que, provavelmente, é o maior vilão de toda a sua filmografia. É evidente que há complexidade suficiente para fazer dele o condutor, sem dividir as atenções com quem oferece apenas o impacto esperado. Um Elvis visto a partir da leitura distorcida e manipuladora de Parker seria muito mais interessante do que esse que passa o filme inteiro lutando por um protagonismo que, no final das contas, nunca chega a lhe fazer justiça.

Desprovido de foco, Elvis é, por outro lado, um deslumbre aos sentidos. As cores explodem pelos quatro cantos da tela, e o registro tenta a todo momento se afastar de um naturalismo que, caso ganhasse o espaço merecido, poderia servir até mesmo como respiro diante tantos superlativos. Do coadjuvante mais adjacente à reviravolta amplamente anunciada, cada elemento reunido grita por atenção, um competindo com aquele ao seu lado, servindo a uma composição barroca que investe mais nos detalhes do que na percepção do todo. Ao espectador resta apenas respirar fundo e torcer para que ao término de tantas distrações algo, enfim, faça sentido. Os maneirismos e cacoetes estilísticos de Luhrmann se manifestam em sequência, muitas vezes sobrepostos uns aos outros, pouco indo além de confirmar o óbvio: Presley foi singular, mas o que dele seria sem Parker? E este, onde teria chegado se seu caminho não tivesse cruzado com o do músico prodígio? São várias as questões levantadas, e percorrê-las exigiria mais do que se poderia recomendar num primeiro momento. Mas pouco acrescenta à experiência fechar tais portas com explicações óbvias, como os letreiros finais se encarregam de justificar, eliminando dúvidas. O realizador, portanto, falha ao não confiar na ficção, optando pelo real para se eximir da sua parcela de responsabilidade nessa conexão frágil com a audiência.

Eis, então, um musical no qual a trilha sonora soa quase irrelevante – todas as canções famosas são apresentadas em não mais do que rápidos refrãos, sem tempo suficiente para que uma construção emocional a partir de suas elaborações fosse estabelecida. Da mesma forma, tem-se também uma elegia ao sexo – por momentos, esta parece ser a resposta para todo o sucesso de Presley – que, assustadoramente, se mostra recatada e desprovida de tesão, como se o tema servisse apenas para ser apontado, mas nunca percorrido. Butler entrega a imagem que dele é exigida, mas não mais do que isso. Por outro lado, Hanks oferece uma criação tão característica e assustadora que lhe negar o devido reconhecimento é quase uma injustiça. Elvis, enfim, não é de nenhum dos dois e nem mesmo do artista que até hoje serve de referência para tantos ao redor do mundo. Esta é uma obra de Baz Luhrmann, com tudo que isso implica, tanto nos (poucos) méritos facilmente identificáveis, como também – e principalmente – nos (muitos) tropeços que, tivessem sido evitados (e assim poderiam, bastando para isso um direcionamento preciso desse olhar), colaborariam com o mito, indo além das impressões e alcançando o homem ao qual tão poucos tiveram acesso.

Últimos artigos deRobledo Milani (Ver Tudo)

- As Aventuras de uma Francesa na Coréia - 10 de abril de 2025

- Desconhecidos - 3 de abril de 2025

- Branca de Neve - 2 de abril de 2025

Deixe um comentário