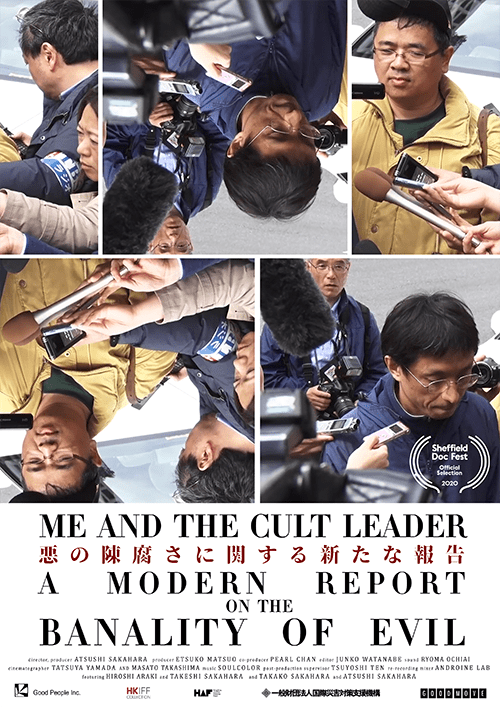

Eu e o Líder da Seita

-

Atsushi Sakahara

-

Aganai: The Cult Leader and Me

-

2020

-

Japão

Crítica

Leitores

Sinopse

A seita apocalíptica Aum Shinrikyo cometeu o maior ato terrorista da história do Japão em 1995. O atentado com gás sarin em três trens de metrô lotados de Tóquio matou treze e feriu mais de seis mil pessoas. Atsushi Sakahara sofreu danos permanentes no sistema nervoso e anos mais tarde ele resolveu confrontar o líder do grupo responsável.

Crítica

A existência deste filme em 2021 constitui um fato notável em si próprio. No momento de avanço de grupos ultraconservadores pelo mundo, quando se grita contra o campo oposto em redes sociais e na mídia, o diretor Atsushi Sakahara decide escutar seu oponente da maneira mais respeitosa possível. Ao invés de investir numa disputa de narrativas, ele se abre ao pensamento contrário, acreditando na capacidade de transformação política por meio do diálogo. Ora, haveria motivos de sobra para odiar seu personagem principal: o cineasta se encontrava dentro do trem de Tóquio que sofreu o maior ataque terrorista da história do país, em 1995, quando o uso de gás sarin matou treze pessoas e deixou mais de seis mil vítimas. Desde então, sofre com danos permanentes no sistema nervoso, que limitam sua vida profissional e pessoal. Já o protagonista, Araki Hiroshi, ocupa a função de líder e porta-voz do Aum, seita religiosa que coordenou os ataques, e se mantém em atividade no Japão contemporâneo. O encontro entre ambos promete faíscas, porém a surpresa decorre da melancolia das imagens.

Eu e o Líder da Seita (2020) proporciona um fascinante estudo do cinema enquanto veículo de poder e, por extensão, ferramenta política. Todo diretor se encontra em posição de controle em relação ao que enxerga, à duração dos planos, ao ângulo da imagem, ao trecho do som que seleciona ou acrescenta, à iluminação e, especialmente, à montagem. No caso da obra japonesa, o artista se mantém em silêncio durante a maior parte do tempo, porém é ele quem determina, na pós-produção, quais falas de seu interlocutor permanecem na narrativa, e de que maneira se articulam entre si. Discursos podem ser distorcidos, acentuados ou revirados pelo avesso através de simples cortes de montagem. Talvez por este fator, Sakahara não confronta seu opositor para além do simples fato de escutá-lo, diante de uma câmera atenta, em lugares importantes para a vida de ambos os homens. Enquanto viajam e conversam amigavelmente (há muitas risadas e sequências de descontração entre a dupla), o discurso interroga: como alguém pode fazer parte de uma seita que prega ataques terroristas? De que maneira este indivíduo legitima para si mesmo os atos bárbaros? Que forma de consciência, empatia ou senso de coletividade possui? Adota-se um gesto anterior ao julgamento moral: o diretor deseja compreender o pensamento de Hiroshi.

Sob a forma de um documentário de observação, ou um road movie entre amigos, o projeto transparece nítida tensão em cada cena. Afinal, o ponto de vista foge à imagem do pesquisador distanciado, ou do repórter interessado em buscar fatos. Sakahara possui tanto conhecimento sobre a tragédia quanto o líder da Aum, razão pela qual o didatismo desaparece da narrativa. A direção não busca dados, e tampouco se apieda sobre si própria: conhecemos pouquíssimo acerca dos males sofridos pelo diretor. O filme deixa as circunstâncias médicas e históricas em segundo plano para se focar em elementos filosóficos. Por isso, o subtítulo em referência a Hannah Arendt se torna fundamental: “Um relatório moderno sobre a banalidade do mal”. Investiga-se não apenas o conceito da banalidade, mas também sua persistência ao longo do tempo, e seu confronto com a modernidade. Hiroshi seria um homem sem empatia? Um monstro, um fanático, um psicopata, uma personalidade manipulada pelo guru da seita, Asahara? Em que medida pode ser responsabilizado pelos atos que jamais orquestrou, mas diante dos quais nunca conseguiu pedir desculpas?

Um dos méritos notáveis desta reunião se situa no retrato humanizado do extremista – o que representa algo muito diferente de justificá-lo ou desculpá-lo. Teria sido fácil pintar a figura de seres radicais e perigosos, porém o sofisticado discurso ofereceria pouco com denúncias fáceis. A opinião pública já se manifesta contrariamente ao grupo, razão pela qual a representação depreciativa se tornaria mero instrumento de retórica. Os dois homens conversam sobre a infância, a comida preferida, estilo de roupas, a experiência na universidade, a interpretação da religião. “Você não acha que deveria morrer?”, pergunta o cineasta ao “renunciante”, pessoa cuja doutrina pega o desapego total da vida. A questão ostenta um tom calmo, sendo recebida de maneira igualmente desafetada. Eu e o Líder da Seita representa uma proposta estruturalmente simples de dissecar questões complexas como a responsabilidade, a culpa, a honra e outros temas essenciais à vida em sociedade. A bela montagem permite os silêncios e desconfortos, prolongando as sequências ao máximo: o diretor procura captar cada hesitação, suspiro ou olhar surpreso do interlocutor. Há real interesse de um homem pelo outro, e mesmo um improvável carinho nas interações.

Esteticamente, o documentário pretende ser o mais cru e direto possível. Para preservar o intimismo destas ruminações filosóficas, Sakahara se coloca em cena, conversando com Hiroshi em momentos de luz natural, sem trilha sonora, com tratamento bruto de som. O diretor evita transmitir um julgamento moral via iluminação sombria, trilha sonora assustadora ou armadilhas semelhantes. Informações essenciais sobre os dois homens são fornecidas apenas no terço final, permitindo que os conheçamos sem os dados capazes de influenciar nosso julgamento. Após algumas perguntas, o diretor brinca com seu entrevistado: “Parece que estou assediando você”, ao que este responde: “Acho que isso é correto”. O filme possui um teor amargo, espécie de violência adormecida e domesticada, que o diretor pretende revelar calmamente, ao longo dos dias e das horas. Ele desenvolve um cinema à moda antiga, no melhor sentido do termo: as cenas possuem tempo para se desenvolverem, os personagens recebem a oportunidade de se expressarem sem freios. Há um gesto de generosidade no triângulo formado por vítima, algoz e pelo olhar da câmera (e do público), observando um ao outro em pé de igualdade. Mais do que ninguém, Sakahara possui motivos para repudiar o terrorismo. Antes disso, no entanto, busca respostas à maior pergunta de todas: como surgem os terroristas?

Filme visto online no 26º É Tudo Verdade – Festival Internacional de Documentários, em abril de 2021.

Últimos artigos deBruno Carmelo (Ver Tudo)

- O Dia da Posse - 31 de outubro de 2024

- Trabalhadoras - 15 de agosto de 2024

- Filho de Boi - 1 de agosto de 2024

Deixe um comentário