Crítica

Leitores

Sinopse

Os tumultuados bastidores de uma obra-prima do cinema. A briga pela autoria de um verdadeiro emblema.

Crítica

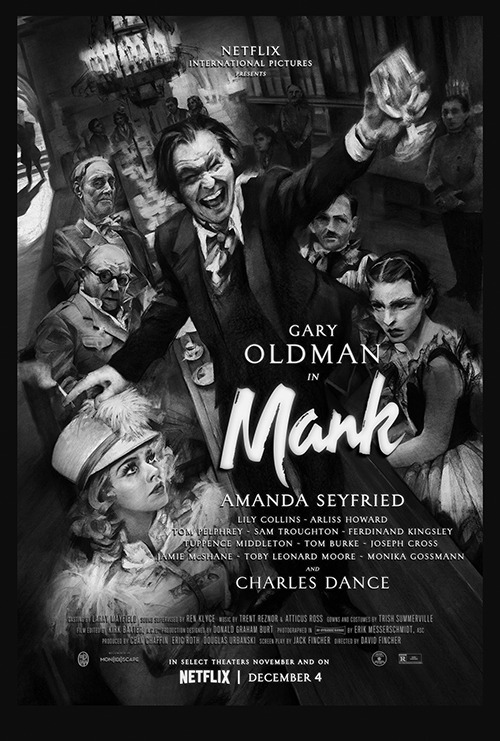

Consagrado como um dos melhores filmes de todos os tempos, Cidadão Kane (1942) está atrelado umbilicalmente ao seu diretor/protagonista Orson Welles. Mank vista observar o outro dos pais deste longa-metragem paradigmático, cujo enredo é centrado num magnata extravagante das comunicações que não consegue desvencilhar-se dos grilhões de uma juventude marcada pela ausência de afeto. O cineasta David Fincher, com base num roteiro escrito por seu falecido pai, Jack Fincher, confere o protagonismo a Herman Mankiewicz (Gary Oldman, excelente), investigando o que teria sido a verdadeira gênese da obra que modificou parâmetros em Hollywood. Num primeiro momento, especificamente na metade inicial da produção que transpira uma imagem de saudosismo, o realizador faz do personagem principal praticamente um guia turístico. Herman existe mais para que tenhamos acesso privilegiado a determinadas instâncias da Meca do cinema norte-americano. Na sua companhia, passeamos por estúdios, somos apresentados a várias figuras emblemáticas da chamada Era de Ouro, ou seja, acabamos introduzidos num universo singular.

David Fincher, no entanto, nesse segmento inaugural, prega essencialmente aos convertidos. Ele parece regozijar-se das entradas triunfais de personalidades como Louis B. Mayer (Arliss Howard), David O. Selznick (Toby Leonard Moore), Irving Thalberg (Ferdinand Kingsley), Josef Von Sternberg (Paul Fox) e Ben Hecht (Jeff Harms). Alguns são imprescindíveis à trama que adiante adquire consistência enquanto diagnóstico sócio-político-histórico, mas outros se transformam em figurantes de luxo especialmente dispostos ao deleite dos espectadores previamente conhecedores de suas relevâncias a Hollywood. Ao contrário do que a publicidade vem pontuando, Mank não se trata de um filme sobre a enorme rixa nos bastidores da criação de Cidadão Kane. Orson Welles (Tom Burke) aparece esporadicamente, ao telefone, interagindo no limite da indiferença, claro, para termos esclarecida sua nula participação na arquitetura do roteiro. Somente no encerramento as rusgas pelos créditos vêm à tona, numa cena excepcionalmente montada em paralelo com o confronto entre Herman Mankiewicz e William Randolph Hearst (Charles Dance), a inspiração de Kane.

Do ponto de vista do estudo de personagem, Mank igualmente cresce quando Fincher breca os flashbacks apenas como introdução. Há um contato maior com essa personalidade fascinante, embora inclinada à autodestruição – vide o alcoolismo e a disposição praticamente patológica pelos jogos de azar. Nesse percurso não fica claro se Fincher entende Mankiewicz como produto sintomático de um meio corrompido por toda sorte de influências ou exatamente o oposto, uma avis rara que sofre por não se encaixar perfeitamente dentro dos esquemas perversos. Talvez haja um pouco das duas visões se entrelaçando nesse filme em que a fotografia em preto e branco a cargo de Erik Messerschmidt rivaliza no quesito exuberância com a linda direção de arte assinada por Chris Craine e Dan Webster. Ao gradativamente desenhar o protagonista como alguém incapaz de lutar de igual para igual contra os poderosos – denunciando, por exemplo, estúdios como peças determinantes para os rumos da política estadunidense – o filme ganha melancolia, relevância e força poética. E Fincher faz questão de lançar mão de certos expedientes presentes na linguagem do próprio Cidadão Kane, como os plongée e contra-plongée (perspectivas, respectivamente, de cima para baixo e de baixo para cima), como expediente para determinar visualmente a alternância de poderes, influências e capacidades em cena.

De certa forma, David Fincher com Mank oferece um pequeno gesto de oposição à política dos autores, celebrada como um mandamento pelos críticos da revista Cahiers du Cinéma, eles que viriam a formatar a Nouvelle Vague francesa e uma mudança significativa de pensamento quanto aos responsáveis pela autoria das produções cinematográficas. Como homenagem ao pai, o cineasta ressalta a força das palavras, conseguindo equilibrar a opulência visual da qual se vale para estilizar uma Hollywood a partir da estética da época citada com a importância do roteirista ao processo. A pontuação das transições com os cabeçalhos é a mais singela das suas tentativas de sublinhar a força do dito/escrito, sendo justamente a valorização da riqueza dos diálogos a principal delas. As relações complementares que Herman estabelece com as mulheres principais do filme – Marion Davies (Amanda Seyfried), Rita Alexander (Lily Collins) e Sara Mankiewicz (Tuppence Middleton) – funcionariam melhor se o foco permanecesse ativo no homem, não naquilo que ele representa diante de Hollywood ou como testemunha desalentada e vítima sufocada do sistema. Sem a coragem e o cinismo fino de O Jogador (1991), no qual Robert Altman fala da sua contemporânea Hollywood, Fincher comodamente olha para o passado, criticando uma quimera supostamente ultrapassada e obsoleta, mas o faz com muito estilo.

Últimos artigos deMarcelo Müller (Ver Tudo)

- Top Top :: 05 motivos para ir aos cinemas conferir Antonio Bandeira: O Poeta das Cores - 14 de abril de 2025

- Antonio Bandeira: O Poeta das Cores :: Saiba o que o público está falando do documentário cearense - 14 de abril de 2025

- Sempre Garotas :: Filme indiano premiado no Festival de Sundance ganha data de estreia no Brasil - 14 de abril de 2025

Deixe um comentário