Sinopse

Famoso fotógrafo de guerra, W. Eugene Smith retorna ao Japão a fim de registrar os devastadores efeitos do envenenamento por mercúrio em diversas comunidades costeiras.

Crítica

O fotógrafo W. Eugene Smith (Johnny Depp) é definido desde a primeira cena como um excelente profissional e um ser humano difícil de lidar, pelo comportamento imprevisível e o vício em álcool. Ele está prestes a abandonar a profissão, mas qualquer espectador que tenha assistido a mais de três filmes na vida sabe o que acontece com um veterano, perito na sua área (roubo de carros, tráfico de drogas, o que for), quando anuncia a aposentadoria: aparece-lhe um último trabalho irrecusável. Assim, o homem cansado reganha forças e aceita uma missão difícil, que exigirá mais dele do que qualquer outra, e que o transformará numa pessoa ainda melhor. É isso que ocorre a Eugene quando dois jovens japoneses pedem sua ajuda para retratar a Doença de Minamata, síndrome causada pelo envenenamento por mercúrio no Japão dos anos 1970. “As pessoas precisam de ajuda, e nós precisamos de você”, clama uma garota. Eugene arruma as malas e parte.

Não se questiona neste texto a veracidade dos fatos: como atestam os letreiros do filme, realmente existiu o famoso fotógrafo da revista Life que registrou o desastre e chamou atenção do Ocidente à crise japonesa. O que se questiona, no entanto, é a maneira como estes fatos são retratados. Aileen (Minami), a jovem determinada, flerta com o fotógrafo desde a primeira cena. Apesar de ele não fazer um único gesto cortês à garota, ela se tornará sua companheira fiel. Para um fotógrafo de guerra, Eugene revela-se surpreendentemente desleixado, enfrentando policiais sem qualquer disfarce e deixando os preciosos negativos ao alcance dos inimigos. O malvado diretor da empresa poluente – visto de costas dentro de uma sala luxuosa, como convém a todos os empresários malvados -, não se comove nem com um suicídio desesperado em sua frente, mas repensará suas ações diante das belas fotografias de Eugene. Em outras palavras, por mais que os fatos tenham ocorrido, eles são retratados através de simplificação sociopolítica que beira o humor involuntário.

Para piorar a situação, o diretor Andrew Levitas recorre a praticamente todos os clichês do filme inspirador: os diálogos são didáticos e recheados de frases de efeito a cada cinco minutos (“É o meu filho e as crianças como ele que me fazem seguir em frente!”, “Se nós gritarmos alto o suficiente, eles vão nos escutar!”), a música de orquestra tem o volume significativamente aumentado a cada descoberta de uma nova criança com mãos e pés deformados, a câmera efetua um zoom obsceno no corpo cadavérico de uma criança nua, a direção de fotografia recorre a bordas desfocadas ou escurecidas (como nos filtros de fotografia de telefones celulares), e algumas belezas aparecem apenas para o olhar atento de Eugene, como a criança doente tocando acordeom sob a chuva, numa luz perfeita, esperando para ser fotografada. Por mais que os japoneses lutem muito, apenas o herói branco e norte-americano poderá salvá-las, pois Levitas tem a certeza de que ele é desleixado e encantador em igual medida. Depp, acostumado às composições cômicas, carrega na bebedeira e no descuido de si próprio, o que potencializada sua generosidade em relação aos demais.

Minamata (2020) representa uma forma antiquada de cinema humanitário, para o qual importa valorizar a virtude de um indivíduo batalhador ao invés de compreender o papel da coletividade nos resultados, ou o papel compartilhado de políticos e agentes de poder na criação do problema. No mundo proposto pelo roteiro, existem pessoas boas ou malvadas, e bastaria a eliminação destas últimas para que o problema se resolvesse. Letreiros finais buscam esclarecer que o problema persiste, mas nada disso se encontra em imagens: o que importa ao discurso é reforçar a vitória moral de Eugene, mesmo que os moradores da região, afetados pela síndrome, sofram tanto quanto antes. Afinal, ele é o personagem que o filme realmente deseja salvar, apresentando um alcoólatra sem instinto paterno e transformando-o em bom pai, marido e profissional ao término da narrativa. Quanto aos japoneses, eles se resumem a instrumentos necessários para que o artista possa provar a sua bondade rumo à redenção.

O viés sentimental poderia despertar alguma forma de simpatia caso o final não tratasse de reforçar, de modo grosseiro, a mensagem didática. A aparição de um “anjo” no hospital ou o close-up no rosto do vilão despertaram risadas dentro da sala de cinema pela inverossimilhança. Levitas não somente despreza a complexidade de uma relação social como ignora a capacidade do público em compreender antagonismos básicos, precisando sublinhá-los ao limite da infantilidade. Os japoneses certamente mereceriam menos do que piedade e altruísmo norte-americanos, assim como o público merece algo diferente da boa vontade capaz de superar qualquer problema. O caso grave de Minamata é banalizado de tal maneira que se torna um exemplo genérico (uma vila sofre com um problema, até o estrangeiro chegar e resolver tudo), algo que soa contraproducente para a aparente intenção de divulgar o caso e lutar contra a irresponsabilidade de grandes empresas poluidoras.

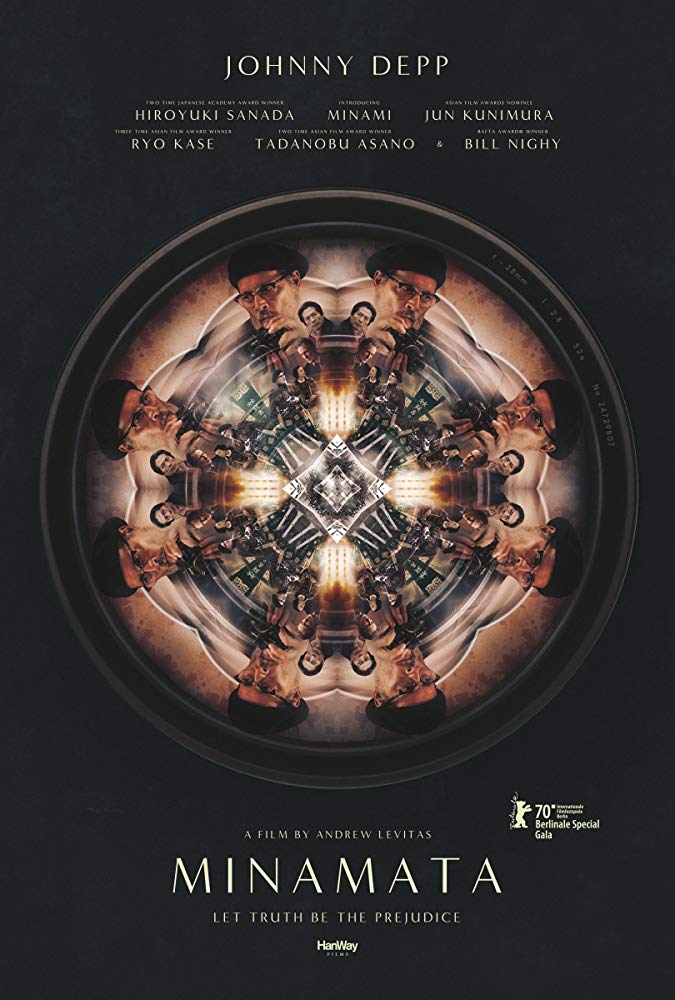

Filme visto no 70º Festival Internacional de Cinema de Berlim, em fevereiro de 2020.

Últimos artigos deBruno Carmelo (Ver Tudo)

- O Dia da Posse - 31 de outubro de 2024

- Trabalhadoras - 15 de agosto de 2024

- Filho de Boi - 1 de agosto de 2024

Tanto título este crítico tem para escrever uma resenha péssima como essa.