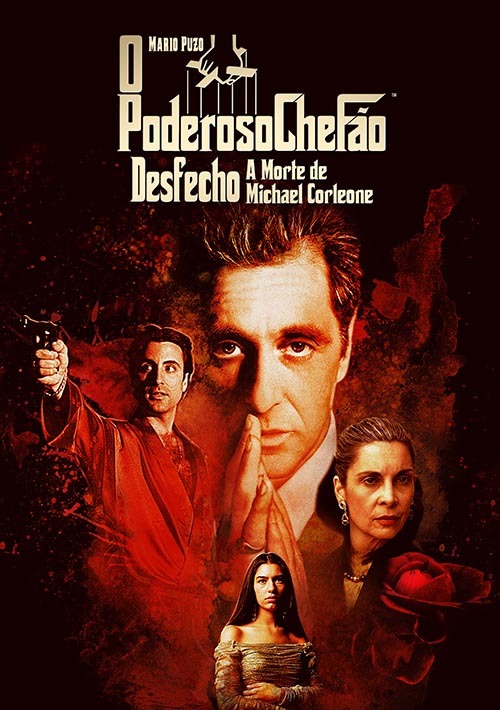

O Poderoso Chefão – Desfecho: A Morte de Michael Corleone

-

Mario Puzo's The Godfather - Coda: The Death of Michael Corleone

-

1990

-

EUA

Crítica

Leitores

Sinopse

Crítica

Como superar a perfeição? Essa deve ter sido a pergunta que Francis Ford Coppola fez a si mesmo há mais de três décadas, quando se viu obrigado a realizar um terceiro filme para a saga O Poderoso Chefão. Como bem se sabe, ele nunca quis uma segunda sequência – estava mais do que satisfeito apenas com O Poderoso Chefão (1972) e com O Poderoso Chefão: Parte 2 (1974). Então, por qual razão concordou em fazer mais uma continuação? A resposta é a mais óbvia de todas: contas a pagar! Afinal, os dois primeiros estão entre os maiores sucessos da carreira do cineasta, e não apenas junto à crítica, mas também financeiramente. Após acumular uma série de fracassos durante os anos 1980 – O Fundo do Coração (1980), Cotton Club (1984) e Tucker: Um Homem e Seu Sonho (1988) – se viu obrigado a aceitar as condições da Paramount, que há anos exigia dele mais um episódio da Família Corleone. Sem ter a quem recorrer e com os credores batendo em sua porta, aceitou a proposta: faria um novo filme – que os executivos insistiam em chamar de Parte III, enquanto ele preferia vê-lo como um Epílogo – em troca do perdão de seus débitos. E assim foi feito. Porém, Coppola é, antes de tudo, um artista. Como tal, o desafio aceito foi cumprido. Assim, O Poderoso Chefão – Desfecho: A Morte de Michael Corleone pode não ser exatamente “o filme que sempre quis fazer”, como como tem sido alardeado agora, mas com certeza é “aquele mais próximo do que gostaria de ter feito”, afinal.

Tudo isso por um motivo óbvio: muito do que Coppola havia imaginado para um terceiro O Poderoso Chefão simplesmente não pode ser realizado. Para começar, solicitou tempo e dinheiro para fazer esta nova obra exatamente à altura das anteriores – o que não lhe foi dado. Teve apenas um ano para escrever, filmar, editar e finalizar o projeto, pois havia a necessidade de chegar às telas antes do Natal seguinte. Depois, uma das peças chaves do elenco – Robert Duvall, no papel do braço direito Tom Hagen – não chegou a um acordo financeiro para retornar ao papel, e a solução foi considerar o personagem morto já no início da história. Depois, veio a recusa do Vaticano em abrir suas portas para que as filmagens pudessem ocorrer dentro do estado papal – o que prejudicou, e muito, na construção de uma ambientação mais austera e poderosa. E se desgraça pouca não é bobagem, como cereja do bolo houve o ataque de estrelismo de Winona Ryder, que mesmo com tudo acertado – inclusive provas de figurino – para viver Mary, a filha do protagonista, nas vésperas do início das filmagens desistiu do acerto, alegando compromisso com outro trabalho – foi atuar em Os Fantasmas se Divertem (1988), de Tim Burton – e abandonou o set. A solução encontrada para substituí-la em tão pouco tempo foi a mais prática, ainda que a pior possível: Sofia Coppola – filha de Francis Ford – foi convocada às pressas, e mesmo contra a sua vontade, precisou ocupar um espaço que nunca foi seu. O resultado foi a duvidosa honraria nas Framboesas de Ouro como “Pior Atriz Coadjuvante” e “Pior Revelação” daquele ano.

Ruídos altos, evidentemente, mas não mais do que isso: mera distração. Afinal, o filme estava em movimento, e ao contrário dos capítulos iniciais da trilogia, que se voltavam aos Corleones como um todo – do pai, Vito, aos quatro filhos, Michael, Connie, Sonny e Fredo, passando por amigos e demais familiares – dessa vez o foco estava centrado apenas em um deles: Michael. Não chega a ser surpresa, portanto, perceber que Al Pacino praticamente carrega a trama nas costas. Se o espectador imaginar que o novo subtítulo – A Morte de Michael Corleone – entrega algo que não era até então sabido, muito se engana: o destino do personagem segue o mesmo, trocando apenas o simbolismo sutil (a laranja que cai da mão e rola ao esmo) por um dito popular que transita entre a ironia e o excesso de explicações. Envelhecido, é Pacino a potência por trás de cada um dos acontecimentos, da homenagem inicial, enquanto emula o velho pai pela repetição de velhos hábitos, passando pela queda, quando vai parar no hospital após uma crise de diabetes, até o ressurgimento e reorganização, com a volta à Itália e a retomada do controle de suas operações.

Tudo o que Michael sempre quis foi se afastar das atividades escusas da família. Ele passa o primeiro filme insistindo na direção oposta, até perceber que aquilo era mais forte do que ele. Enquanto o segundo longa reforça o paralelismo entre pai e filho, o final é pontual em assinar a sua danação, quando aceita pagar um preço alto demais em nome do poder absoluto. Agora, é chegada a vez do acerto de contas. Michael mais uma vez se mostra obstinado em limpar o nome e organizar a casa. Para tanto, é providencial a surgimento de um sobrinho bastardo, negado no título, mas aprovado na energia e na dedicação: Vincent Mancini (Andy Garcia, indicado ao Oscar). Filho ilegítimo de Sonny, o irmão mais velho, Vinnie tem a garra e o compromisso que Michael já desfrutou, mas agora não mais reconhece o mesmo valor. É chegado o momento, portanto, de passar o bastão. Não sem antes, é claro, todos terem certeza de que os Corleone não mais serão desrespeitados – e, menos ainda, subestimados. É quando um fraqueja, que o outro se levanta, como uma substituição sincronizada. Ao mesmo tempo, será Connie (Talia Shire, a grande presença feminina do elenco, acima até mesmo da Kay de Diane Keaton, em cena apenas para lamuriar a perda daquilo que sabia de antemão que nunca teria) o último tripé deste triunvirato de terror e vingança, não de forma declarada, mas talvez – e muito provavelmente – ainda mais perigosa. O próprio Michael chega a dizer a ela em certo momento: “talvez eu devesse ter medo de você”. E ele não está nem um pouco desprovido de razão.

Trinta anos após seu lançamento, a Paramount ofereceu à Francis Ford Coppola a oportunidade de restaurar e reeditar o longa que ele nunca quis, mas que, pelo jeito, aprendeu a amar. O Poderoso Chefão III passou a se chamar O Poderoso Chefão – Desfecho: A Morte de Michael Corleone, como o diretor sempre sonhou. Mas, com tanto tempo já tendo passado, não havia muito mais a ser feito além de uma ou outro interferência cosmética, poucas mudanças realmente significativas e uma nova ordenação de cenas pontuais, como o início do feudo com Don Altobello (participação deliciosa de Eli Wallach) ou a impressionante conclusão nas escadarias da ópera, que segue com o mesmo impacto de antes. A trilha sonora de Carmine Coppola, a partir das composições originais de Nino Rota, e a fotografia hipnótica de Gordon Willis, são outros elementos decisivos nesse embate entre fé e perda, ascensão e culpa, glória e desgraça. Mais do que um adeus definitivo, Michael Corleone é o retrato dos que, por mais que se debatam, seguem sendo vencidos pelas forças ao seu redor. “Logo quando acreditava estar saindo, eles surgem de novo e me empurram de volta”, afirma aos gritos. Essa fala poderia ser também a de Coppola, notório pelas tantas reedições já feitas em um outro clássico de sua assinatura – o emblemático Apocalypse Now (1979) possui, ao todo, quatro cortes distintos já exibidos – que parece ter se apegado ao processo de seguir no estudo dos seus feitos anteriores. Que essa seja a primeira – e única – releitura do final da saga. E que Michael Corleone descanse em paz – afinal, fez por merecer.

Últimos artigos deRobledo Milani (Ver Tudo)

- Entre Montanhas - 18 de março de 2025

- Um Completo Desconhecido - 18 de março de 2025

- O Melhor Amigo - 13 de março de 2025

Deixe um comentário