Crítica

Leitores

Onde Assistir

Sinopse

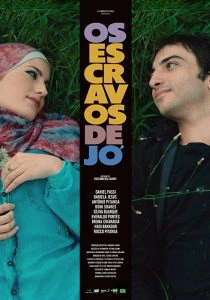

Samuel e Yasmina são estudantes e se apaixonam na cidade de Ouro Preto. No entanto, eles precisam vencer dificuldades e preconceitos para afirmarem o seu amor. Um destino inesperado os aguarda tão logo personagens, tanto do passado quanto do presente, cruzam seus caminhos.

Crítica

Nas produções de James Bond, costuma-se ver o agente especial participando de perseguições frenéticas a bordo de carros luxuosos, pulando de prédios para fugir do vilão e explodindo locais secretos que servem aos interesses do inimigo. Uma experiência muito diferente ocorreria se Bond estivesse sentado no banco de uma praça, ao lado da Bond Girl, explicando essas atividades no passado: eu corri, eu pulei, eu explodi. O abismo entre os registros fica visível no caso da ação, mas se estenderia a qualquer gênero audiovisual. Uma vantagem no cinema é poder representar uma trama, uma ação, um discurso, ao invés de simplesmente contá-los via registro oral. Se os teóricos iniciais do cinema apontavam a montagem como elemento específico da arte que se desenvolvia no início do século XX, isso significa que viam no potencial representativo e na articulação de imagens a verdadeira potência do dispositivo, ao invés da ilustração por meio de diálogos.

Este desvio serve a comentar a estratégia narrativa de Os Escravos de Jó (2020), uma produção que, diante do desafio de refletir sobre o antissemitismo, a islamofobia, o racismo, a ignorância contemporânea sobre a História, os amores impossíveis, os extremismos religiosos e a arte barroca brasileira, prefere contá-los a representá-los. Cada encontro entre personagens, estáticos dentro de seus enquadramentos, parados no centro exato da imagem, serve de pequena lição ou palestra. “Você sabia que mais de 70 mil jovens negros morrem assassinados todos os anos?”, perguntam os amigos um ao outro. Não há resposta, claro, visto que esta pergunta, assim como as demais afirmações dos diálogos, possui natureza retórica. A exploração no trabalho atinge muitas pessoas, “basta ser pobre. Se for negro, pior ainda. Se pudesse, as pessoas voltariam à escravidão”. Estas afirmações se relacionam a problemas fundamentais da contemporaneidade, no entanto, o fazem com um grau de didatismo típico de uma aula para crianças.

Não bastasse a dependência extrema dos diálogos, o filme se constrói através de caminhos fáceis demais, que não oferecem desafios nem aos criadores, nem ao espectador, posto em posição passiva. Como nas telenovelas, a produção está repleta de não-judeus, não-árabes e não-franceses interpretando judeus, árabes e franceses, o que resulta em sotaques carregados e composições incoerentes – os franceses não sabem pronunciar Leclerc ou Vichy, por exemplo. Petrus Cariry, responsável por algumas das direções de fotografia mais belas do cinema brasileiro recente, efetua uma escolha curiosa por pontos de luz duros, direcionais e únicos dentro das casas, resultando em cômodos que parecem iluminados por um único refletor teatral. Mesmo a súbita aparição de pilhas de cadáveres magérrimos, em imagens de arquivo de campos de concentração para demonstrar a crueldade do nazismo, se torna o instrumento de choque mais fácil possível: Reductio ad Hitlerum, ou seja, encerre qualquer argumentação recorrendo a Hitler. E quanto às formas atuais de pensamentos nazistas que rondam o Brasil? As imagens do Holocausto ainda possuem em 2020 o mesmo valor, sobretudo dentro de um filme naturalista?

Talvez este seja um dos fatores mais incômodos diante do discurso empregado pela direção: o fato de discorrer sobre temas urgentes com um grau de artificialidade que depõe contra a responsabilidade ética diante desses temas. A islamofobia é reduzida a duas cenas semelhantes com um personagem palestino sendo empurrado na rua. O encontro entre este palestino com um sionista na rua (“Eu sou um muro!”), resulta num embate tão simples que beira, em sua ludicidade, o cômico. Para abordar a ausência de memória nos dias de hoje, o cineasta veterano Rosemberg Cariry recorre a uma conjunção indigesta de mitos, em especial Romeu e Julieta e Édipo Rei. No primeiro caso, Samuel (Daniel Passi) se apaixona por Yasmina, uma garota de origem árabe (Daniela Jesus), enquanto investiga suas raízes judaicas, ainda que os rumos desse casal impossível difiram do conceito shakespeariano. No segundo caso, o mesmo garoto efetua descobertas surpreendentes sobre seu pai e sua mãe, como se esperaria de um representante de Édipo. Duas tragédias radicalmente diferentes se unem para sugerir que os escravos de Jó atuais, sacrificados socialmente, seriam os pobres do mundo inteiro – algo perguntado e respondido pelos próprios personagens, dentro de uma única cena.

Aos atores, cabe o desafio de desenvolver o texto com algum grau de naturalidade. Daniel Passi e Sílvia Buarque, em especial, demonstram desenvoltura com os diálogos, enquanto se percebe o esforço dos atores veteranos (Antônio Pitanga e Everaldo Pontes) em tratar com respeito seus idosos-oráculos. Mesmo assim, constata-se que a produção não possui o refinamento estético e narrativo esperado para o tema em questão. Ainda mais questionável do que evitar questionamentos importantes é abordá-los pelo viés da ingenuidade, limitando-se às boas intenções. O acúmulo de frases de efeito sobre as mazelas da humanidade em nada contribui a uma discussão sobre as origens das mesmas, sobre suas consequências, nem sobre o sentimento que provocam em suas vítimas. Além disso, a exposição do corpo nu da atriz – uma pobre jovem que manda nudes a esmo, sem receber afeto nem provocar desejo – incomoda diante do retrato cândido do corpo masculino. Torna-se muito limitador, para o cinema independente e autoral, abordar racismo e intolerância religiosa sem sujar as mãos.

Filme visto na 23º Mostra de Cinema de Tiradentes, em janeiro de 2020.

Últimos artigos deBruno Carmelo (Ver Tudo)

- Ilha Silenciosa - 18 de setembro de 2025

- Eu, Empresa - 5 de setembro de 2025

- O Bem Virá - 15 de maio de 2025

Grade crítica

| Crítico | Nota |

|---|---|

| Bruno Carmelo | 3 |

| Rodrigo Passolargo | 4 |

| MÉDIA | 3.5 |

Deixe um comentário