Crítica

Leitores

Sinopse

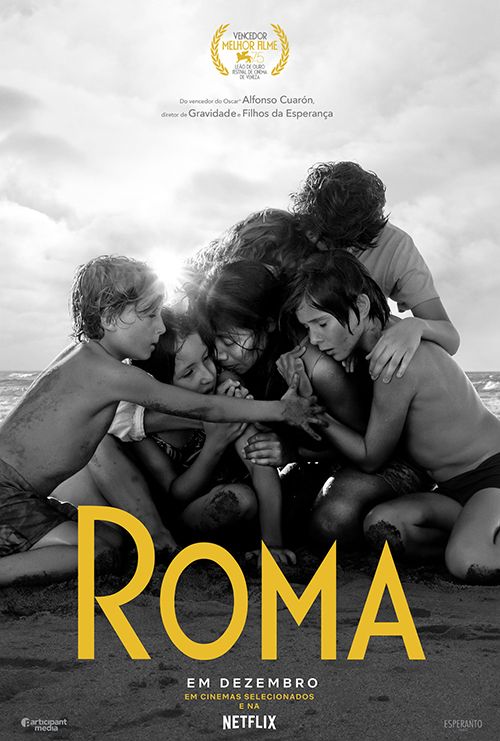

Cidade do México, 1970. A rotina de uma família de classe média é controlada de maneira silenciosa por uma mulher, que trabalha como babá e empregada doméstica. Durante um ano, diversos acontecimentos inesperados começam a afetar a vida de todos os moradores da casa, dando origem a uma série de mudanças, coletivas e pessoais.

Crítica

Custa um pouco para entender o que se passa na primeira cena de Roma. A água vem e vai, levando – e trazendo – mais sujeira. O movimento segue o ritmo das vassouradas de Cleo (a revelação Yalitza Aparicio), que tenta, sem muito sucesso, limpar o chão de ladrilhos que serve de entrada para a casa, área de diversão das crianças, garagem e, talvez mais importante, espaço de recreação do cachorro, que insiste em deixar por ali os seus dejetos – pequenos montinhos que são esmagados pelas rodas do carro, pelos passos apressados de quem entra e sai e até pelos brinquedos dos pequenos. E assim a merda vai para longe das possibilidades de, um dia, deixar tudo limpo novamente. Se espalha no interior e pelas ruas, contaminando vidas, experiências e memórias. Mas como bem se sabe, é do meio dos ambientes mais improváveis de onde nascem as mais belas flores. Exatamente o que busca retratar por pouco mais de duas horas o diretor mexicano Alfonso Cuarón. Não só tenta, aliás, pois o que ele atinge vai além de qualquer esforço.

Baseado levemente nas memórias do cineasta, que teria nascido e se criado no bairro que dá nome ao filme, muito mais instigante é descobrir que esse título, não somente por apontar para uma questão geográfica, tenta traduzir, ainda que às avessas, o sentimento que permeia essa história – seja pelo seu excesso, ou, mais comumente, pela falta dele. Roma, ao contrário, tanto em português como no espanhol de origem da produção, pode ser lido como Amor. E é este o sentimento que guia os acontecimentos que aqui somos convidados a nos confrontar. Cleo é a criada da casa, aquela que é paga para limpar, organizar, arrumar, cuidar. Não para amar. No entanto, isso é o que ela mais faz. Tanto pelos filhos da patroa que volta e meia estão ao seu redor, como pela própria patroa, cujo marido saiu para uma viagem de negócios e nunca mais voltou, assim como pelas colegas, em situações iguais às suas, ou mesmo pelo primeiro namorado, a quem se entrega até o momento em que ele desaparece.

Ambientado no México do início dos anos 1970, o que vemos em cena é um mundo em evolução – e revolução – constante. Cleo está no centro desse painel que Cuarón a tanto se dedica, mas ela deve ser vista como um exemplo, a ponta de um iceberg pronto a identificar um cenário muito maior. A vida que através dela está pronta a se manifestar não será a mesma de ontem – e nem a de hoje. O mundo está mudando, os valores se modificam, e aquilo que até há pouco era válido perde rapidamente o seu sentido. É por isso que, enquanto os grandes movimentos parecem dominar as atenções, o interesse do cineasta – e de sua audiência – irá gradualmente se deslocando para os pequenos gestos. É a ida ao sorveteiro, o passeio até o cinema, o natal em família, um dia na praia, a viagem de ônibus: coisas simples, mas que por uma razão, ou outra, acabam permanecendo. Até quando, ninguém sabe. Mas lá estão, pelo tempo em que forem necessárias.

Se Cleo tem um processo a enfrentar – uma gravidez inesperada, como a família que a emprega irá lidar com a novidade, o desamparo que recebe por parte do pai do bebê – ele é reflexo também da realidade na qual ela se encontra inserida. A dona da casa que precisa descobrir como lidar com as novidades em meio ao abandono, a sociedade em ebulição em busca de justiça e direitos, os desamparados prontos para partir para a ação atrás do que lhes cabe na fatia do bolo. Seja no centro da cidade, invadindo lojas e residências, ou mesmo na periferia, em reuniões de treinamento ou sessões de música, cada um destes momentos nada mais são do que peças de um grande quebra-cabeças, fruto de um exercício memorialista que serve para compor tanto o passado de um homem que agora se vê maduro o suficiente para olhar para ele e, enfim, compreendê-lo na sua magnitude, como também como exemplo de tantos outros, dispostos de forma equilibrada em ambos os lados da tela.

Alfonso Cuarón faz de Roma o seu Amarcord (1973), seja pela magia que envolve esse desenho, ou, mais precisamente, o seu Os Incompreendidos (1959), muito pela dor calada que tira de situações de extrema beleza. A sequência de salvamento no mar, por exemplo, quase que inteiramente feita em plano-sequência, é pontual para emular este significado. Aliás, partindo deste ponto de vista, o que dizer dessa inebriante fotografia em preto-e-branco, da montagem que não se apressa e nem se demora mais do que o necessário, ou mesmo a trilha sonora, discreta e efetiva na medida certa? Méritos do realizador, que jogou em todas as frentes possíveis – basta analisar os créditos – para garantir a maior acuidade em relação às suas lembranças e impressões. Afinal, nada mais resta do que isso: a sensação de ter vivido. Assim como o céu resplandecente, que guarda a trajetória dos aviões até o instante em que se desaparece, deixando apenas a dúvida: o que foi visto, e até há pouco era certeza absoluta, de fato ocorreu? Ou foi apenas ilusão? Pois como se sabe, essa pode ser muito mais prodigiosa. E quando é o que importa é o sentimento, nada mais parece ser relevante.

Últimos artigos deRobledo Milani (Ver Tudo)

- As Aventuras de uma Francesa na Coréia - 10 de abril de 2025

- Desconhecidos - 3 de abril de 2025

- Branca de Neve - 2 de abril de 2025

Deixe um comentário