Crítica

Leitores

Sinopse

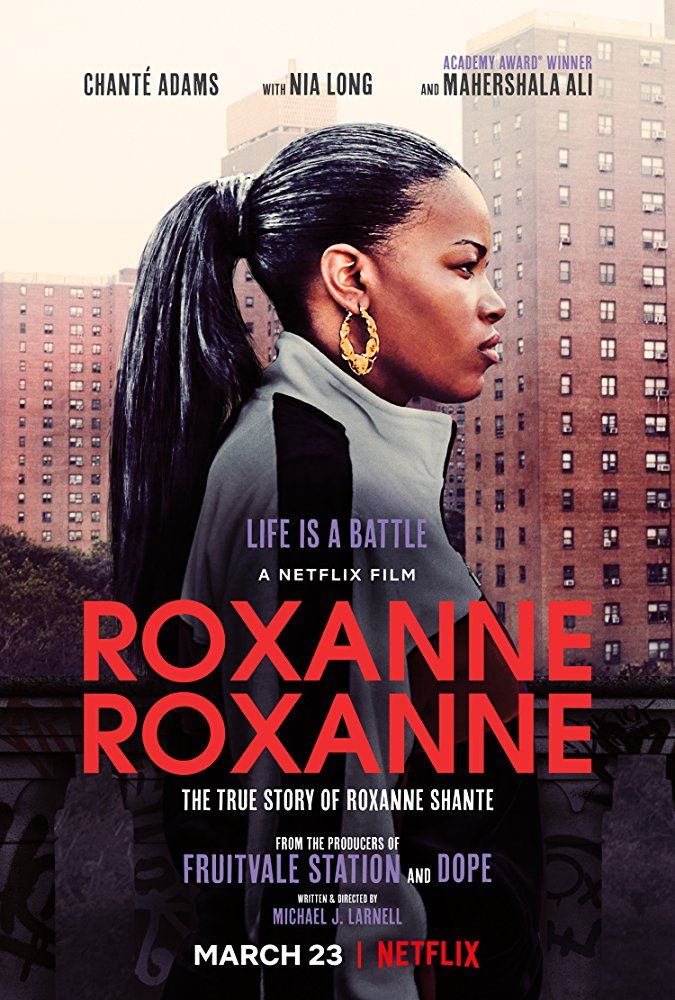

A rapper de batalha mais temida no início dos anos 1980 em Nova York era uma adolescente feroz de 14 anos que vivia em Queensbridge. Com o peso do mundo sobre seus ombros, Roxanne Shanté corria as ruas para sustentar sua família e percorrer o caminho de se tornar uma lenda do hip-hop.

Crítica

A música que vem da periferia não costuma se ater à técnica ou métrica culta. À primeira ouvida, é rejeitada pela classe média e a mídia hegemônica - é o que apontam estudos na área. Etnografias musicais reconstroem a história do Blues, do Jazz, do Samba e do Pagode, e percebem que hoje o processo se repete com o Funk e o Hip-Hop. Esses gêneros se baseiam no improviso, em instrumentos acessíveis e na “simplicidade”. Quem vem da periferia normalmente não tem condições ou acesso à educação musical. Se quer cantar e tocar, busca na realidade a inspiração, sonoriza isso com o que tem à mão (é normal que sejam instrumentos sintéticos e eletrônicos, que podem ser improvisados num computador, em equipamentos comuns, ou mesmo na base do Beat Box) e divulgar no boca a boca, pelo seu canal do Youtube, na página do Facebook, etc. Nesse contexto, a história da rapper Roxanne Shante (Chanté Adams) é similar a de vários funkeiros oriundos de alguma favela no Brasil. Embora a cinebiografia Roxanne Roxanne não represente uma grande realização cinematográfica, ela é certeira ao ressaltar como esses elementos pessoais e cotidianos da cantora resultam diretamente na sua obra e no modo como ela se propaga e é ouvida.

Quando conhecemos Shante ela ainda é uma menina, escoltada pela mãe (Nia Long) e pela melhor amiga, Ranita (Shenell Edmonds na versão mais velha), e bate de frente com homens mais velhos em um círculo de batalhas de rimas dominado pelo gênero masculino. Aliás, Roxanne Roxanne evita propositalmente se aprofundar numa linha mais militante em prol do feminismo; a própria protagonista não parece ligar muito para isso. O único momento em que invoca a temática é para salientar que ela foi uma rapper pioneira, e que as outras “vadias” (“bitches”, nas palavras dela), que vieram depois, seguiram um caminho já aberto.

Então, é flagrante que uma das primeiras rappers de fama tenha total desinteresse por sua representatividade político-social frente a outras mulheres. Veja, um dos principais argumentos contra o Funk (usado francamente naquela famigerada proposta encaminhada ao Senado para proibir o estilo no Brasil), é o de que os temas e as letras das músicas fazem apologia ao crime e vão contra os valores morais e éticos de uma sociedade saudável. O que o projeto e os detratores desses estilos desentendem, é que música, como Arte, é uma expressão de seus artistas. Não cabe à classe média branca, hétero, cis, semi-(com delírios de) burguesia taxar o que é Arte. Por mais ofensiva que possa ser, e infelizmente o é na maior parte do tempo, a música produzida nesses espaços marginalizados traz justamente a carga dos assuntos e dos entendimentos dessas pessoas. Não é uma preocupação vital para Shante servir de inspiração. Antes, é urgente que ganhe dinheiro e leve comida para dentro de casa – um apartamento minúsculo que divide com a mãe e outras três irmãs, justamente por terem sido enganadas por um homem.

E é dentro do lar dessas mulheres que a narrativa mais se concentra – especialmente na relação entre Shante e sua mãe. A Sra. Peggy é força motriz da jornada da protagonista. Nia Long encarna a matriarca se equilibrando entre a hostilidade, o amor e carinho intenso, mas não se entrega ao estereótipo da mulher negra rude e gritona. Pelo contrário, embora adote os gingados e a fala alta característica, quando realmente está furiosa ou quer se mostrar ameaçadora, Long escolhe viver Peggy com uma voz quase sibilante e calma.

O que bate de frente com as escolhas de Adams, que dá à Shante uma energia agressiva inerente, sempre na defensiva mesmo quando demonstrando carinho. Uma postura que Michael Larnell (diretor e roteirista) sabe aproveitar bem para subverter a expectativa sobre o desfecho de um determinado instante quando a rapper é confrontada pelas irmãs. Enquanto isso, Mahershala Ali prova cada vez que é um dos atores mais instigantes dentre os que estão despontando atualmente. Vários intérpretes têm características marcantes, e os melhores deles não tentam escondê-las. Muito pelo contrário, se esforçam para usá-las de maneira a atribuir diferentes significados a esses traços: são as sobrancelhas de Jack Nicholson, a dicção rápida e gaguejada de Woody Allen, a gargalhada jogando o pescoço para trás de Meryl Streep, o sotaque cockney de Michael Caine, e daí por diante. Mahershala Ali sabe que seu sorriso é marcante. Sorrir é quase um tique do ator, não porque acha graça de alguma coisa, mas porque é um reflexo intrínseco a seus personagens. Em Luke Cage era um sinal de ameaça, em Moonlight: Sob a Luz do Luar (2017) um gesto involuntário para demonstrar afeto. Aqui, serve para manter a dubiedade de Cross – e sua fala calma, pausada, somada aos movimentos lentos das mãos, torna o “gangster” quase numa figura etérea que oscila entre o perigo imediato e o anjo salvador.

Parte fundamental da composição desses personagens, inclusive, são os figurinos de Kama K. Royz. Se o design de produção é obviamente mais econômico, até porque Larnell filma tudo em planos fechados e raramente abre o quadro, mesmo na rua, as roupagens se destacam pelo colorido meio brega, típico do começo dos anos 90, com as cinturas altas e as mangas balonè se misturando com terninhos que ressaltam uma época em que a excentricidade desses personagens não soa de maneira alguma deslocada, mas como uma forma de tentar pertencer.

Últimos artigos deYuri Correa (Ver Tudo)

- Os 70 anos de Os Sapatinhos Vermelhos - 8 de setembro de 2018

- Cargo - 12 de junho de 2018

- Roxanne Roxanne - 5 de junho de 2018

Deixe um comentário