Crítica

Leitores

Sinopse

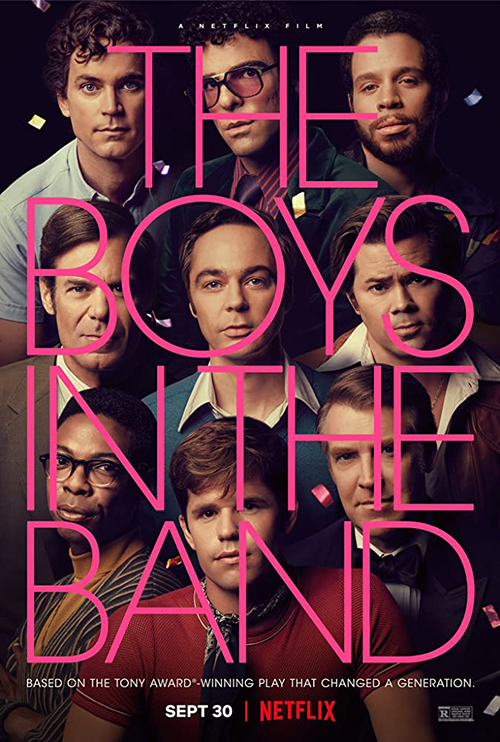

Reunido em torno de uma comemoração de aniversário, um grupo de homens gays vai ter de encarar possíveis turbulências quando um colega do anfitrião chega sem ser convidado.

Crítica

Poderia se esperar muito da nova versão de The Boys in the Band, produzida por Ryan Murphy a partir da remontagem da obra de mesmo nome, levada novamente à Broadway em 2018. Por exemplo, seria natural uma atualização do texto, que tem mais de 50 anos. Ou um a inserção de um maior dinamismo na narrativa, que na primeira versão era não mais do que um teatro filmado. Porém, o filme que chega agora em streaming como uma produção original da Netflix é não mais do que uma tentativa de resgate de um tema que, quando lançado, foi inovador e revolucionário. A grande questão, no entanto, é uma só: qual a razão do esforço em refazer algo que não só já existe, mas é bom por si só? Quer descobrir o talento de Mart Crowley, o autor da peça? Veja Os Rapazes da Banda (1970). No resto, tudo o que sobra é pura imitação, e não inspiração.

Quando William Friedkin dirigiu o longa anterior, era apenas um cineasta novato louco para mostrar trabalho. Não havia nada de corajoso no seu envolvimento: afinal, era um rebelde da Nova Hollywood querendo provocar, e, ao mesmo tempo, pisava em terreno seguro – por mais que o tema fosse polêmico, se tratava de um texto que havia feito incrível sucesso nos palcos. A atenção que atraiu com o projeto foi suficiente para lhe garantir os passos seguintes, que foram nada menos do que Operação França (1971), vencedor de 5 Oscars, incluindo Melhor Filme e Direção, e O Exorcista (1973), indicado a 10 Oscars e premiado como Melhor Roteiro Adaptado e Som. Por mais que tenha voltado à temática homossexual no futuro – Parceiros da Noite (1980) – nunca ficou marcado como diretor de um único estilo. Murphy, o cérebro por trás dessa nova versão, por outro lado, deixou claro em mais de uma ocasião seu interesse em produzir cada vez mais voltado para a comunidade LGBTQI+. As intenções podem ser outras, mas o resultado agora é tão tímido, ainda mais quando colocado diante do primeiro filme, que chega a ser constrangedor.

Em cena, nove homens estão reunidos em uma pequena festa de aniversário. Michael (Jim Parson) é o anfitrião estressado. Donald (Matt Bomer) é o melhor amigo que nunca se preocupa. Larry (Andrew Rannells) é o conquistador, enquanto que Hank (Tuc Watkins), o namorado, é o ciumento. Emory (Robin de Jesus) é o latino afeminado, enquanto que Bernard (Michael Benjamin Washington) é o negro intelectual. Cowboy (Charlie Carver) é o michê burro, Alan (Brian Hutchison) é o ex-colega heterossexual que precisa desabafar e, por fim, Harold (Zachary Quinto) é o aniversariante, a bicha má que não leva desaforo pra casa, justamente porque conhece os segredos dos demais. Como se percebe, cada um responde por um clichê muito bem definido. Crowley foi sábio, no entanto, de não permitir que ficassem restritos à superfície. Assim, ganham profundidade, se tornam reais, com dramas e sentimentos passíveis de identificação. A que agride, na verdade, se defende. A que clama por amor, no fundo, quer proteger o que é seu. E assim por diante.

Isso, em 1968, causou um impacto mais do que considerável. Agora, em 2020, o que tem de novo a oferecer, além de rostos conhecidos? Bomer, o mais bonito do elenco, é também o único a aparecer pelado. Aliás, sua nudez não é a única, e há inclusive cenas frontais. Isso envolto por flashbacks tão desnecessários quanto redundantes. Ou seja, além de ser mais explícito e sensacionalista, é também didático – não basta explicar, é preciso mostrar visualmente, para que não restem dúvidas. Rannells, acostumado a personagens estereotipados, como o Elijah de Girls (2012-2017), é um do que se sai melhor, graças ao perfil nem sempre simpático que tenta defender. Jesus é outro que ganha pontos por transitar com aparente tranquilidade entre um extremo a outro, indo do hilário ao depressivo sem soar caricato. Por outro lado, Quinto nem chega a atuar, restringindo seu personagem a não mais do que frases de efeito, caras e bocas bem planejadas e entradas – e saídas – capazes de chamar atenção. Ninguém é pior, no entanto, do que Parsons, que dá a impressão de estar no mesmo tom insuportável do trabalho anterior que fez com Murphy, a minissérie Hollywood (2020), deixando claro ser incapaz de oferecer ao protagonista as nuances que ele tanto necessita para explorar tanto a dor quanto o prazer que sente em cada contato – e confronto – que empreende.

Joe Mantello, o diretor, poderia ter feito milagres com o argumento que tinha em mãos e o elenco que se encontrava a seu dispor. No entanto, optou por trilhar um caminho seguro, mantendo até mesmo as exatas inflexões já bem conhecidas. Como resultado, o que alcança é algo similar do que foi visto na versão de Psicose (1998) capitaneada por Gus van Sant. Cinco décadas depois, o quão grave é ainda ser um homossexual no armário, quais as dificuldades de se assumir e como lidar com um grupo de amigos tão diferentes, mas donos das mesmas dores? Para os realizadores, essas são questões que parecem não importar, pois tudo o que imprimem é como se nada tivesse mudado. O mais curioso é que o próprio Montello também havia dirigido esse filme antes, porém com mais criatividade e ousadia – Entre Amigos (1997), sua única experiência como realizador até então, parte da mesma premissa, mas com resultados mais interessantes. Os problemas, lá e agora, até podem ser os mesmos, mas muita água passou por baixo dessa ponte, e as principais mudanças são, acima de qualquer outra coisa, no modo como o homem gay aprendeu a lidar com tais dilemas. E isso, absolutamente, não pode ser ignorado.

Últimos artigos deRobledo Milani (Ver Tudo)

- As Aventuras de uma Francesa na Coréia - 10 de abril de 2025

- Desconhecidos - 3 de abril de 2025

- Branca de Neve - 2 de abril de 2025

Grade crítica

| Crítico | Nota |

|---|---|

| Robledo Milani | 4 |

| Daniel Oliveira | 6 |

| Francisco Carbone | 3 |

| MÉDIA | 4.3 |

Deixe um comentário