Crítica

Leitores

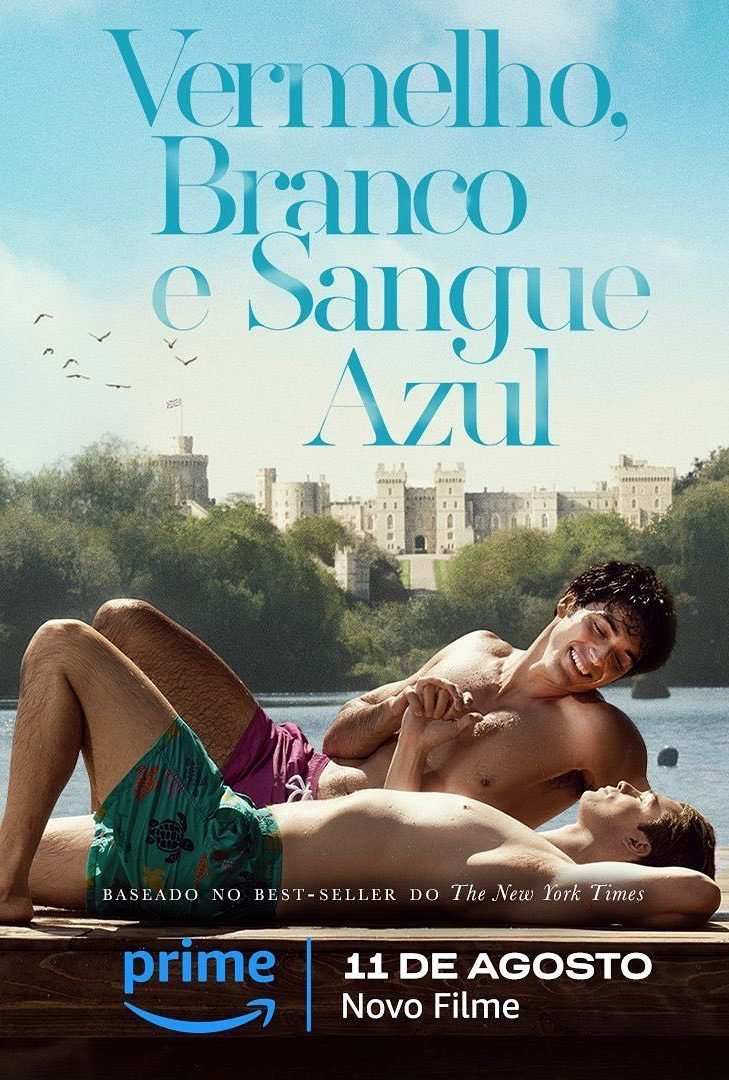

Sinopse

Depois de um infeliz incidente no casamento real, o filho da presidenta dos Estados Unidos precisa fingir que é amigo do príncipe da Inglaterra para evitar uma crise diplomática. Mas, questões relativas ao coração se impõem.

Crítica

Muitas vezes, não é suficiente ter um ponto de partida inusitado o suficiente para despertar a curiosidade do público ao qual se dirige – é preciso, também, saber a qual destino se encaminhar. Vermelho, Branco e Sangue Azul, adaptação para o cinema do romance de Casey McQuiston, sofre desse mal – aliás, o mesmo problema também percebido em sua versão literária. Afinal, por mais que a história de amor entre um príncipe da Inglaterra e o filho da presidenta dos Estados Unidos combine elementos que de imediato possam justificar uma atenção, logo tal olhar se esvai em uma trama desprovida de uma base sólida, de fato, relevante. As dúvidas e inseguranças experimentadas pelos protagonistas são banais, para não dizer medíocres – por mais que, eles próprios, supostamente sejam apresentados como figuras excepcionais. Uma vez deixado de lado os adereços, no entanto, restam lado a lado apenas um pobre menino branco e rico e um garoto latino alçado de uma hora para outra a uma condição de superprivilégios, exatamente aquilo pelo qual tantos iguais a ele há muito almejam (e protestam). Sem consciência social e ignorando uma bandeira que eles mesmos afirmam levantar, o resultado se mostra, na melhor das hipóteses, não mais do que morno – e isso sendo bastante leniente.

Alex Claremont-Diaz (Taylor Zakhar Perez) é filho da primeira mulher a se eleger para a presidência dos Estados Unidos. Ellen Claremont (Uma Thurman, ansiando por um protagonismo que há muito Hollywood vem lhe negando) é uma líder democrata em ascensão, vinda do Texas – um estado historicamente republicano – mas de ampla popularidade por todo o país. Seu marido, e pai do rapaz, é o deputado Oscar Diaz (Clifton Collins Jr., de presença pálida, por mais que o ator tenha construído uma carreira de participações enérgicas, como em Capote, 2005, ou em Traffic: Ninguém Sai Limpo, 2000), e os dois formam um casal feliz e exemplo para um jovem idealista, que sonha em fazer do seu país um lugar mais justo e equilibrado. Sua única pedra no sapato é o monarca caçula do país-irmão, Henry (Nicholas Galitzine). Por mais que ocupem posições simétricas, cada um em sua terra natal, enquanto um é um garoto de cor envolvido em um contexto repleto de descobertas, o outro é fruto da mais refinada realeza. E o latino não está preparado para lidar com tamanho esnobismo.

Se o envolvimento entre os dois no começo soa como uma implicância gratuita, a convivência forçada entre eles – motivada após um incidente internacional no qual se veem envolvidos – proporcionará as condições exigidas para que cada um perceba no outro qualidades até então não imaginadas (ou ainda escondidas). Alex se verá diante de alguém inseguro, carente, de coração sensível e muita inteligência. Já Henry, ao se permitir sair de um casulo por ele mesmo imposto, irá estabelecer com o novo amigo uma relação de admiração e orgulho, a ponto até de transformar o que nasceu apenas como coleguismo em algo a mais: desejo, paixão e até mesmo amor. O problema é que essa jornada se dá de modo por demais frágil, forçado e inverossímil. Se o loiro é plano tal qual uma superfície, o moreno é ágil nas falas e nos movimentos, assim como ambos estereótipos determinam. As ligações entre eles não se sustentam. Se há beijo, é porque o roteiro assim determina, e não motivado por uma vontade manifestada pelos personagens.

Se por um lado a presença do estreante Matthew López, cujo único crédito anterior foi ter participado da equipe de roteiristas da pouco vista (ainda que elogiada) série The Newsroom (2013), serve para justificar a inexperiência percebida na realização, por outro lado ter o nome de Greg Berlanti entre os produtores deveria ter servido para fortalecer um maior afinamento entre proposta e conteúdo. Ele próprio afinado com a temática LGBTQIAPN+ (foi diretor de, entre outros, O Clube dos Corações Partidos, 2000, e Com Amor, Simon, 2018, ambos identificados com o assunto), Berlanti parece ter se deixado levar mais pelo poder de atração que o casal de galãs deve exercer entre uma audiência já tendenciosa, certa do que irá encontrar antes mesmo de assistir ao conjunto. Zakhar Perez e Galitzine são tão esteticamente interessantes quanto limitados em seus potenciais dramáticos (o primeiro se sai um pouco melhor, justamente pelo enredo – coescrito por Ted Malawer, o mesmo de Halston, 2021 – lhe dar mais atenção), e essa superficialidade, exigida no elenco, se verifica também em cada uma das soluções apresentadas pela narrativa.

Importante apontar que, apesar das diversas diferenças entre o livro e o filme, Vermelho, Branco e Sangue Azul resulta em cena tão breve e descompromissado quanto sua origem em texto. Por mais que sigam presentes os acenos a um discurso diverso e atentos às minorias, esses não são mais do que isso: meros apontamentos, quase distrações. Um deles cumprimenta eleitores humildes tal qual candidatos em uma eleição, enquanto o outro acena para uma multidão ocupada em empenhar bandeiras com as cores do arco-íris, mas nenhuma dessas situações se mostram dispostas a ocupar o debate, servindo apenas para compor um cenário bonito, mas inodoro, insípido e apático. Lembretes de que as coisas podem, enfim, dar certo em um mundo de contos-de-fada, assumidamente fantasiosos, até podem funcionar como válvulas de escapismo, mas não resistem a análises mais acuradas ou profundas. Assim como essa obra, tão bonitinha, quanto ordinária, incapaz de desviar de um melodrama que em mais de uma passagem resvala no cafona, por mais que busque desesperadamente ostentar um glamour muito anunciado, porém nunca alcançado.

Últimos artigos deRobledo Milani (Ver Tudo)

- As Aventuras de uma Francesa na Coréia - 10 de abril de 2025

- Desconhecidos - 3 de abril de 2025

- Branca de Neve - 2 de abril de 2025

Grade crítica

| Crítico | Nota |

|---|---|

| Robledo Milani | 4 |

| Miguel Barbieri | 6 |

| Carissa Vieira | 7 |

| Alysson Oliveira | 2 |

| Francisco Carbone | 8 |

| MÉDIA | 5.4 |

Deixe um comentário