Crítica

Leitores

Sinopse

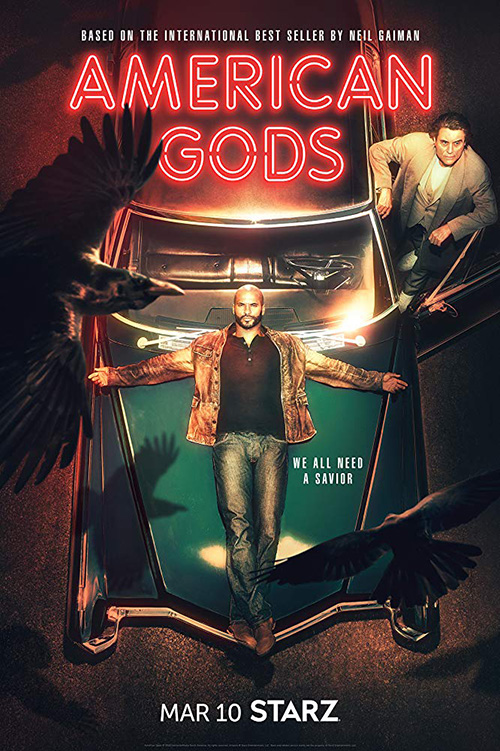

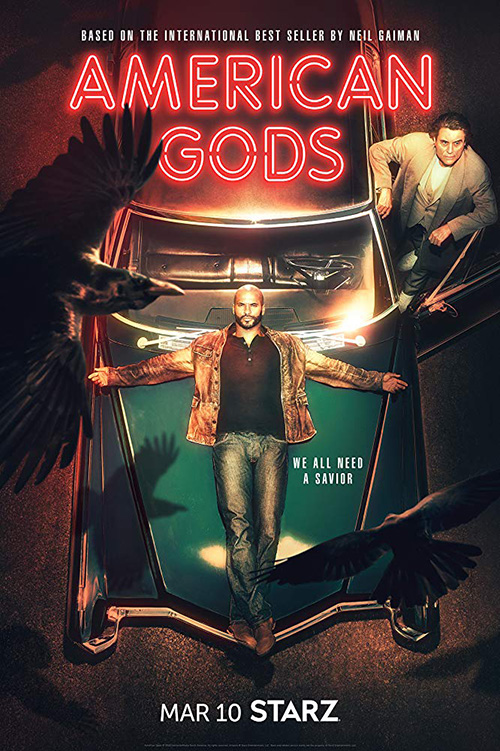

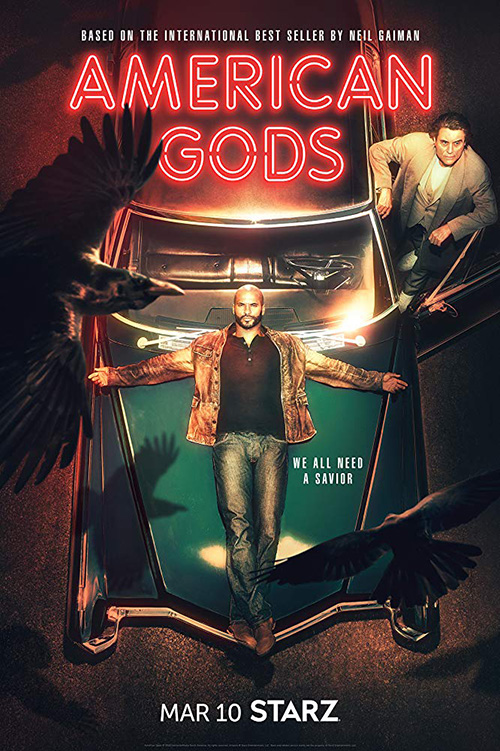

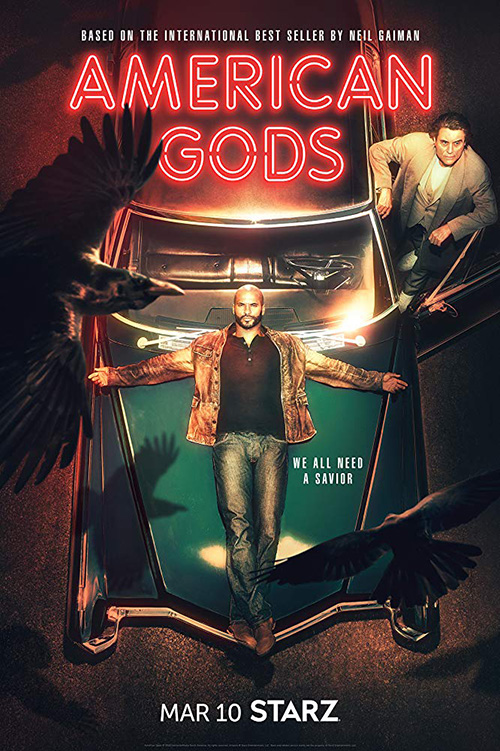

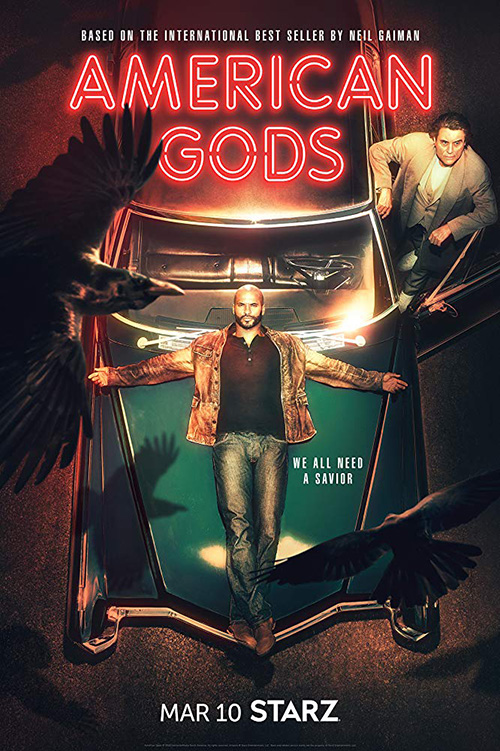

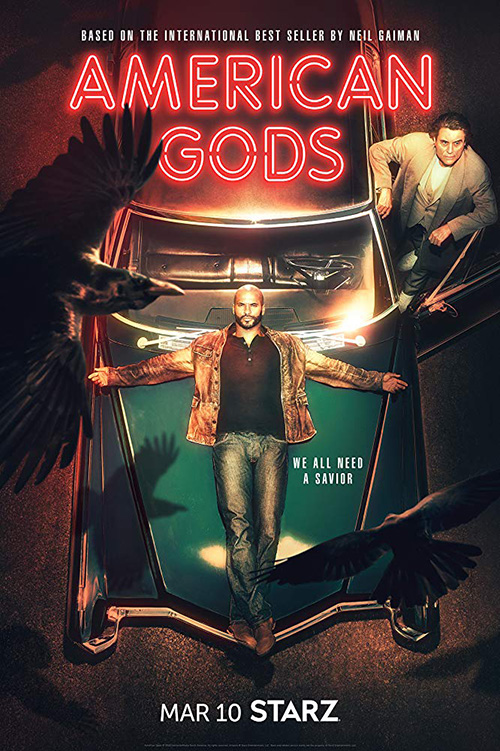

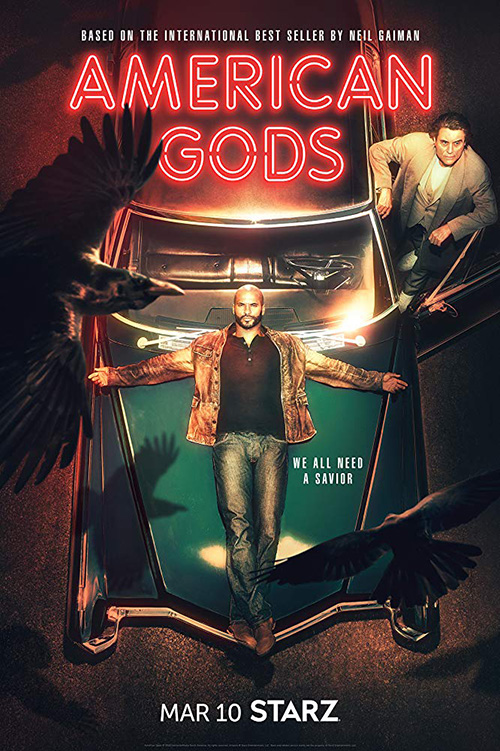

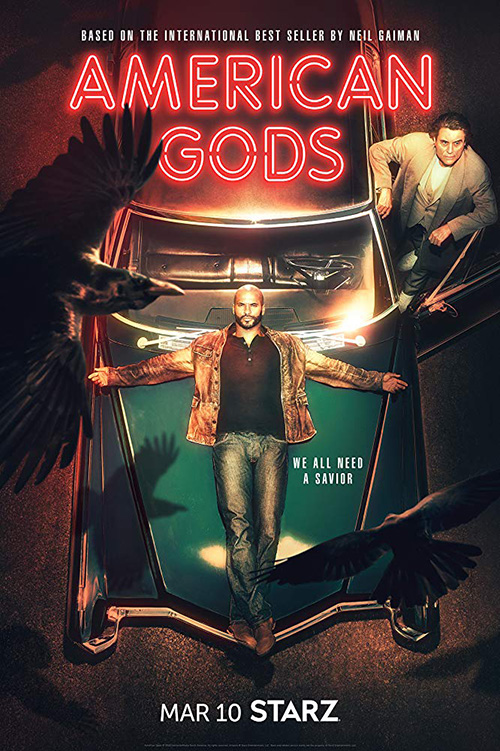

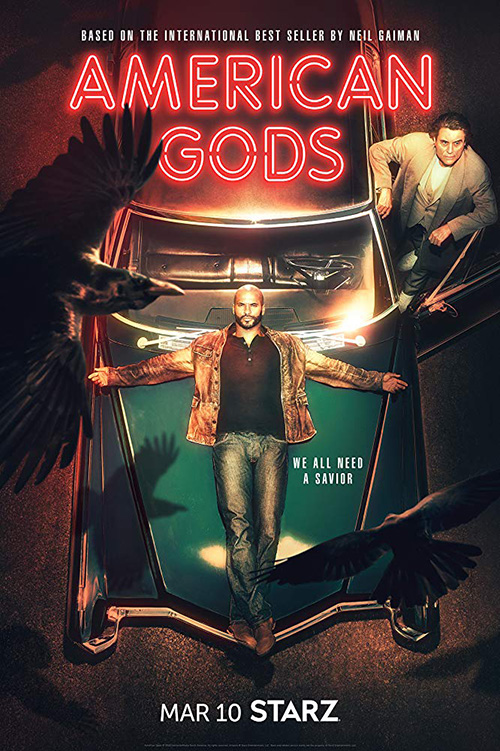

Deuses Americanos

Deuses Americanos :: T03

Deuses Americanos :: T02

| Episódio | Data de exibição |

|---|---|

Deuses Americanos :: T02 :: E08 Deuses Americanos :: T02 :: E08

|

28/04/2019 |

Deuses Americanos :: T02 :: E07 Deuses Americanos :: T02 :: E07

|

21/04/2019 |

Deuses Americanos :: T02 :: E06 Deuses Americanos :: T02 :: E06

|

14/04/2019 |

Deuses Americanos :: T02 :: E05 Deuses Americanos :: T02 :: E05

|

7/04/2019 |

Deuses Americanos :: T02 :: E04 Deuses Americanos :: T02 :: E04

|

31/03/2019 |

Deuses Americanos :: T02 :: E03 Deuses Americanos :: T02 :: E03

|

24/03/2019 |

Deuses Americanos :: T02 :: E02 Deuses Americanos :: T02 :: E02

|

17/03/2019 |

Deuses Americanos :: T02 :: E01 Deuses Americanos :: T02 :: E01

|

10/03/2019 |

Deuses Americanos :: T01

Crítica

Anansi. Anubis. Wednesday. Jinn. Bilquis. Se você já ouvir falar em algum desses deuses e divindades antigas, provavelmente entenderá o contexto de American Gods de cara. A série de Bryan Fuller (responsável por Pushing Daisies, 2007-2009, e a versão televisiva de Hannibal, 2013-2015) tem como um de seus produtores executivos Neil Gaiman, justamente o autor do livro que serviu de base para a adaptação. Em meio a fãs fervorosos e exigentes, um público cativado e à crítica apoiadora, pode-se dizer que este é um dos produtos audiovisuais mais merecedores de aplausos de 2017. E se contarmos que estamos ainda na metade do ano, isto não é pouca coisa.

Nos oito capítulos desta primeira temporada, somos apresentados à saga de Shadow Moon (Ricky Whittle), ex-presidiário que teve uma infeliz notícia: sua esposa, Laura (Emily Browning), morreu ao lado de um amigo do casal. Com a boca exatamente onde não deveria estar. Sem rumo, ele conhece o tal Wednesday (Ian McShane), que lhe faz uma proposta de trabalho para atuar ao seu lado como uma espécie de motorista e guarda-costas. O que o homem misterioso quer demora a ser revelado. Enquanto isso, outros seres mitológicos vão surgindo, e eles podem ajudar a ligar os pontos de uma suposta guerra de deuses que acontece no meio dos mortais.

Shadow, portanto, é como uma Alice descobrindo várias maravilhas em suas viagens, o que o faz questionar a própria sanidade ao longo deste percurso. Ele é o ser palpável que cria identificação direta com o espectador, sendo os nossos olhos para aquele mundo surrealista que se revela. Afinal, como lidar com Gillian Anderson falando com você através de vários televisores de uma loja? Não demora a se estabelecer que a Mídia, aqui na pele da estrela de Arquivo X (1993-2016), é apenas uma das novas adorações do homem e que, por isso mesmo, detém e quer manter seu poder, seja seduzindo o protagonista como uma Marilyn Monroe, ou dando lição de moral no seu parceiro Technical Boy (Bruce Langley) como se fosse David Bowie. Aliás, um dos grandes trunfos de um elenco já primoroso por natureza.

Pode até parecer confuso tantos personagens surgirem na tela a todo momento, enquanto alguns vão sendo relegados e “esquecidos” (propositalmente, diga-se) por vários episódios. A narrativa fragmentada sempre tem como ponto de partida em cada capítulo uma diferente história de origem de como determinados deuses e seres chegaram à América, seja figurativamente ou em carne e osso. Logo em seguida, esta prévia irá se conectar de alguma forma ao presente, mesmo que pareça de forma superficial. Porém, os roteiristas são hábeis o bastante para deixarem o espectador instigados, mas nunca cansados em tentar montar o quebra-cabeças que se alinha à sua frente.

Para ajudar ainda mais a contar esta história recheada também por mortos-vivos e duendes, a série faz uso de um visual extremamente belo e surrealista. Algo que Fuller já estava acostumado com seus trabalhos anteriores, fossem as cores vibrantes de Pushing Daisies ou o dark side ensaguentado de Hannibal. Aqui há um meio-termo entre estes extremos, deixando cada núcleo e cada episódio adquirirem seu tom, mesmo que dentro de uma grande unidade em que nada parece estar fora do lugar.

Não estranhe se na primeira parte somos apresentados à Bilquis (Yetide Badaki), a deusa da fertilidade que, literalmente, engole seus adoradores através da vagina, para lembrarmos dela apenas próximo do final da primeira temporada. O mesmo se dá com o Jinn de olhos de fogo que faz sexo com um muçulmano lhe concedendo seus desejos. Nenhum personagem é uma ponta solta. Todos fazem parte da embreagem e do cérebro maluco de Gaiman, que aqui constrói uma fábula contemporânea sobre o esquecimento das antigas religiões e crenças para dar lugar a novos objetos mitificados, o que inclui as tecnologias modernas e os meios de comunicação globais. É uma guerra feroz que o autor utiliza como metáfora para a alienação do mundo como um todo e de como a empatia com o próximo é deixada de lado por conta dessa subserviência.

É também através de figuras extremamente selecionadas da mitologia nórdica, dos deuses africanos e até do próprio cristianismo, entre tantos outros, que a história toca fundo nas feridas enraizadas na América. O preconceito, o racismo, a escravidão, o machismo, a homossexualidade, a inferiorização da mulher e a própria indústria armamentista. Gaiman e Fuller não demonizam ninguém além do próprio homem. Os deuses e seres fantásticos são apenas coitados (poderosos ou não) que foram deixados de lado e querem sobreviver a todo custo. Mas, afinal, a culpa é de quem por eles estarem nesta situação? O subtexto é a chave para entender esta trama que tem um belo final de primeira temporada. A sorte é que foi renovada para um segundo ano, já muito aguardado. Afinal, quando um capítulo desta saga se encerra, a vontade que fica é de ver outro logo em seguida. Incessantemente.

Últimos artigos deMatheus Bonez (Ver Tudo)

- In Memoriam :: Joan Fontaine (1917-2013) - 22 de outubro de 2020

- Morte Sobre o Nilo - 10 de março de 2020

- Aspirantes - 1 de novembro de 2019