Black Mirror :: T01 :: Fifteen Million Merits

-

Charlie Brooker

-

Euros Lyn

-

Fifteen Million Merits

-

2011

-

Reino Unido

Crítica

Leitores

Sinopse

Black Mirror

Black Mirror :: T07

| Episódio | Data de exibição |

|---|---|

Black Mirror :: T07 :: E06 (USS Callister: Into Infinity) Black Mirror :: T07 :: E06 (USS Callister: Into Infinity)

|

10/04/2025 |

Black Mirror :: T07 :: E05 (Eulogy) Black Mirror :: T07 :: E05 (Eulogy)

|

10/04/2025 |

Black Mirror :: T07 :: E04 (Brinquedo) Black Mirror :: T07 :: E04 (Brinquedo)

|

10/04/2025 |

Black Mirror :: T07 :: E03 (Hotel Reverie) Black Mirror :: T07 :: E03 (Hotel Reverie)

|

10/04/2025 |

Black Mirror :: T07 :: E02 (Bête Noire) Black Mirror :: T07 :: E02 (Bête Noire)

|

10/04/2025 |

Black Mirror :: T07 :: E01 (Pessoas Comuns) Black Mirror :: T07 :: E01 (Pessoas Comuns)

|

10/04/2025 |

Black Mirror :: T06

| Episódio | Data de exibição |

|---|---|

Black Mirror :: T06 :: Demon 79 Black Mirror :: T06 :: Demon 79

|

15/06/2023 |

Black Mirror :: T06 :: Mazey Day Black Mirror :: T06 :: Mazey Day

|

15/06/2023 |

Black Mirror :: T06 :: Beyond the Sea Black Mirror :: T06 :: Beyond the Sea

|

15/06/2023 |

Black Mirror :: T06 :: Loch Henry Black Mirror :: T06 :: Loch Henry

|

15/06/2023 |

Black Mirror :: T06 :: Joan Is Awful Black Mirror :: T06 :: Joan Is Awful

|

15/06/2023 |

Black Mirror :: T05

| Episódio | Data de exibição |

|---|---|

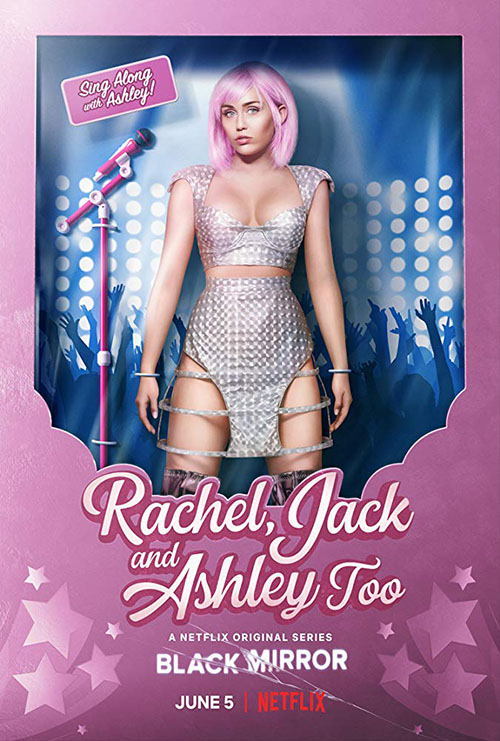

Black Mirror :: T05 :: Rachel, Jack and Ashley Too Black Mirror :: T05 :: Rachel, Jack and Ashley Too

|

5/06/2019 |

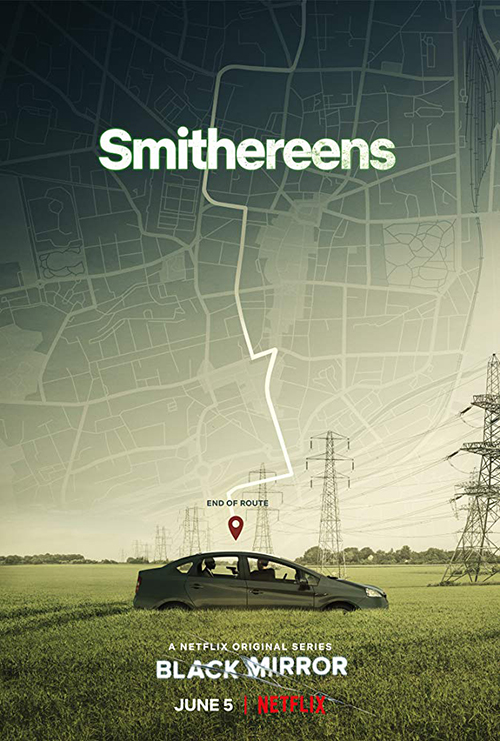

Black Mirror :: T05 :: Smithereens Black Mirror :: T05 :: Smithereens

|

5/06/2019 |

Black Mirror :: T05 :: Striking Vipers Black Mirror :: T05 :: Striking Vipers

|

5/06/2019 |

Black Mirror :: T04

| Episódio | Data de exibição |

|---|---|

Black Mirror :: T04 :: Black Museum Black Mirror :: T04 :: Black Museum

|

29/12/2017 |

Black Mirror :: T04 :: Metalhead Black Mirror :: T04 :: Metalhead

|

29/12/2017 |

Black Mirror :: T04 :: Hang the DJ Black Mirror :: T04 :: Hang the DJ

|

29/12/2017 |

Black Mirror :: T04 :: Crocodile Black Mirror :: T04 :: Crocodile

|

29/12/2017 |

Black Mirror :: T04 :: Arkangel Black Mirror :: T04 :: Arkangel

|

29/12/2017 |

Black Mirror :: T04 :: USS Callister Black Mirror :: T04 :: USS Callister

|

29/12/2017 |

Black Mirror :: T03

| Episódio | Data de exibição |

|---|---|

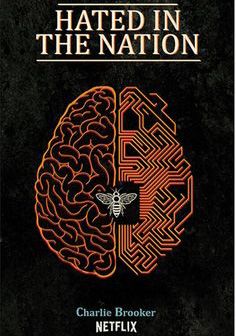

Black Mirror :: T03 :: Hated in the Nation Black Mirror :: T03 :: Hated in the Nation

|

26/10/2016 |

Black Mirror :: T03 :: Men Against Fire Black Mirror :: T03 :: Men Against Fire

|

25/10/2016 |

Black Mirror :: T03 :: San Junipero Black Mirror :: T03 :: San Junipero

|

24/10/2016 |

Black Mirror :: T03 :: Shut Up And Dance Black Mirror :: T03 :: Shut Up And Dance

|

23/10/2016 |

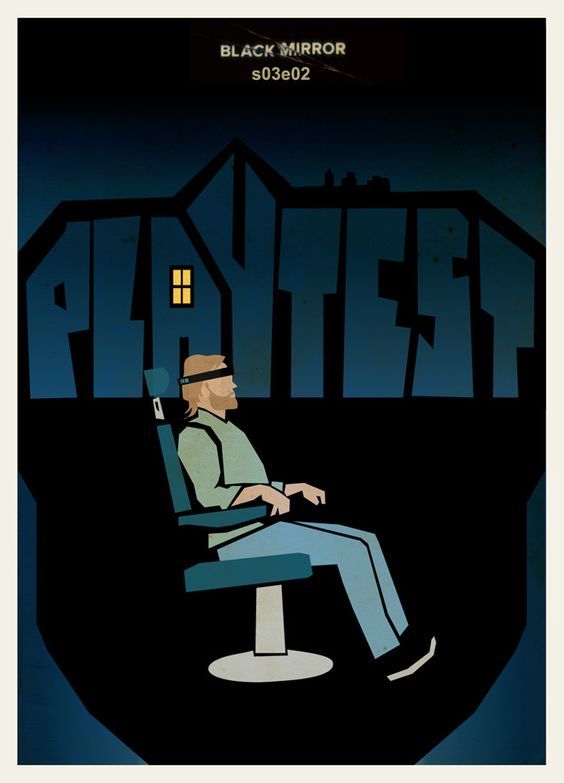

Black Mirror :: T03 :: Playtest Black Mirror :: T03 :: Playtest

|

22/10/2016 |

Black Mirror :: T03 :: Nosedive Black Mirror :: T03 :: Nosedive

|

21/10/2016 |

Black Mirror :: T02

| Episódio | Data de exibição |

|---|---|

Black Mirror :: T02 :: White Christmas Black Mirror :: T02 :: White Christmas

|

16/12/2014 |

Black Mirror :: T02 :: The Waldo Moment Black Mirror :: T02 :: The Waldo Moment

|

18/02/2013 |

Black Mirror :: T02 :: White Bear Black Mirror :: T02 :: White Bear

|

18/02/2013 |

Black Mirror :: T02 :: Be Right Back Black Mirror :: T02 :: Be Right Back

|

11/02/2013 |

Black Mirror :: T01

| Episódio | Data de exibição |

|---|---|

Black Mirror :: T01 :: The Entire History of You Black Mirror :: T01 :: The Entire History of You

|

18/12/2011 |

Black Mirror :: T01 :: Fifteen Million Merits Black Mirror :: T01 :: Fifteen Million Merits

|

11/12/2011 |

Black Mirror :: T01 :: The National Anthem Black Mirror :: T01 :: The National Anthem

|

4/12/2011 |

Crítica

É interessante rever este segundo episódio da primeira temporada de Black Mirror (que em tempos de internet, é quase idosa ao datar o longínquo ano de 2011), e perceber que ele inicia com um plano de Bing (Daniel Kaluuya, que tem seu olhar marcante muito bem explorado) mergulhado em absoluta escuridão – esteticamente muito semelhante a um dos momentos mais icônicos de Corra! (2017), também protagonizado pelo ator. Mas se no longa de Jordan Peele a escuridão é um simbolismo escrachado das sensações experimentadas pelo personagem principal, aqui ela surge como um recurso narrativo voltado ao espectador, pois é preciso estabelecer desde os segundos iniciais a solidão e a esterilidade que cercam Bing – e não deixa de ser curioso traçar paralelos entre as duas obras enquanto recurso de análise, tendo em vista quem veio antes de quem e o objetivo central do seriado, que é trabalhar não uma visão futurista, mas sim um futurismo.

Confinado num “quarto” (o termo mais apropriado seria “cela”) de pouco mais de dois metros quadrados, cujas paredes são revestidas de telas do chão até o teto, Bing é um dos diversos moradores de uma espécie de instalação onde as pessoas parecem se dividir em três classes sociais distintas: aqueles mais acima do peso, que trabalham como faxineiros; os habitantes com um físico mais padronizado, que pedalam em bicicletas o dia inteiro para produzir energia; e, por fim, aqueles com uma beleza mais apelativa, que estrelam toda a sorte de programas de TV para distrair a classe do meio durante seu período de trabalho. Conforme produzem, os habitantes do lugar ganham pontos utilizados para trocar por comida e até para se inscrever em programas de televisão, único modo de mobilidade social aparente. É nesse cenário que Bing encontra Abi (Jessica Brown Findlay), garota que ele ouve cantando no banheiro, e por isso decide doar sua grande quantidade de pontos para que ela possa concorrer no Hot Shot, show de talentos deveras concorrido.

A decisão tão espontânea parece maluca mesmo para os personagens, e Abi chega a contestar o rapaz sobre isso. Mas como não entender as motivações de Bing? Pois, se há um episódio de Black Mirror que faz jus ao título da série é este: os tais espelhos pretos, que se referem às telas a que somos recorrentemente submetidos na atualidade, preenchem quase todos os espaços habitados pelos personagens, e, mesmo as superfícies que não são monitores, ainda assim se assemelham a telas desligadas, aguardando serem utilizadas. Além disso, até por uma óbvia contenção de orçamento, o diretor Euros Lyn jamais permite que vejamos muito além do cenário imediato – é o quarto minúsculo, o elevador apertado (que ele ainda torna mais claustrofóbico ao enquadrar seu interior de cima para baixo, em mais de uma vez), o hangar das bicicletas ou a sala de espera que mais parece um corredor improvisado onde os candidatos do Hot Shot se apinham enquanto ensaiam seus talentos. O único momento em que nos permite um quadro mais geral da instalação chega justamente para ilustrar os argumentos de Bing. Ao invés de mostrar um espaço aberto que reconfortaria o espectador depois de tantos planos e cenários fechados, só faz angustia-lo mais, ao revelar uma infinidade de níveis repletos de hangares de bicicletas onde as pessoas vivem sempre as mesmas rotinas enfadonhas.

Aliás, brincando novamente com o futurismo da série, Fifteen Million Merits busca comentar com tudo isso tópicos hoje em voga em produtos culturais como Rick e Morty (2013-) e Blade Runner 2049 (2017). Ou seja, que a super-celebração do individualismo acarreta uma nova massificação, que não há mais diferentes, pois todos são igualmente singulares. É um comentário ácido para além da tecnologia envolvida, e que mergulha mais nos seus efeitos cognitivos e comunicacionais: com as potencialidades tecnológicas, tudo que é novo e chamativo é rapidamente engolido e absorvido como parte do todo que se alimenta da segmentação de nichos. Nesse contexto, é preciso encontrar o equilíbrio entre o niilismo de se entender como uma pequena parte de um universo maior, e a arrogância de se perceber como um ser único. Em outras palavras, é preciso se compreender como um indivíduo repleto de individualidades, mas que está inserido numa comunidade de outras pessoas igualmente individuais – e nela, você pode ser “anyone”, desde que seja qualquer um que saiba o que é o “amor”, como canta a música escolhida por Abi (e que num outro exercício de futurismo interessante, é a mesma que serve de elemento importante do episódio Crocodile, da quarta temporada de Black Mirror).

Últimos artigos deYuri Correa (Ver Tudo)

- Os 70 anos de Os Sapatinhos Vermelhos - 8 de setembro de 2018

- Cargo - 12 de junho de 2018

- Roxanne Roxanne - 5 de junho de 2018