Crítica

Leitores

Sinopse

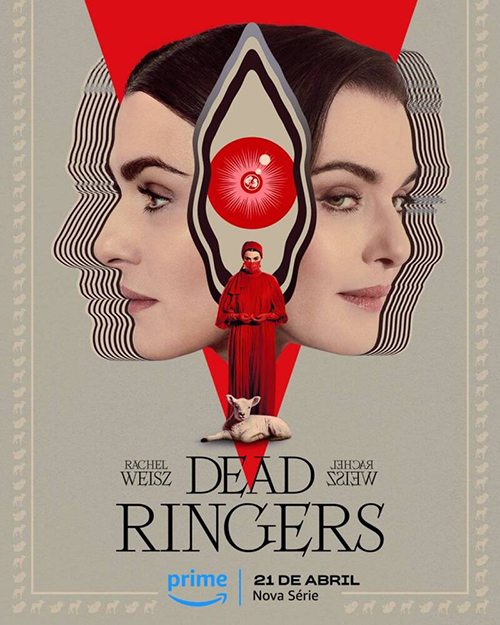

A fim de expandir as formas como a ciência encara a fertilidade feminina, as revolucionárias cientistas gêmeas Mantle frequentemente transitam pelos limites da ética e constantemente se aproximam do bizarro.

Crítica

Até que ponto a beleza é algo que pode ser construído, independente do material genético com o qual se dispõe a trabalhar? E uma vez elaborado esse conceito, o que dizer sobre os demais elementos supostamente naturais, como o sexo, a fome e, o mais vital de todos (para a continuidade do indivíduo enquanto espécie, ao menos): a reprodução? Questões como essas não são apenas apontadas, mas servem de material para mergulho – muitas vezes, desprovido de rede de segurança – no desenrolar dos acontecimentos da série Gêmeas: Mórbida Semelhança, que em sua primeira temporada não apenas torna evidente sua vontade em se desprender da referência que carrega desde o título – uma origem nobre, ainda que perturbadora – mas também, e acima de tudo, interessada em explorar novas (e intrigantes) fronteiras. Há de se questionar se tudo que aqui é similar aos olhos, de fato, se mostra próximo no seu íntimo: uma percepção que, em grande parte das vezes, não poderia estar mais longe da verdade. E no caso das irmãos Mantle, idênticas da cabeça aos pés em seu exterior, trata-se justamente da Caixa de Pandora elaborada em comum acordo pela showrunner e por uma protagonista em pleno domínio de não uma, mas duas personagens capazes de explorar diferentes aspectos de uma mesma criação. Um processo instigante, por mais que assustador.

Quando David Cronenberg se apropriou do romance de Bari Wood e Jack Geasland para lançar o seu Gêmeos: Mórbida Semelhança (1988), não apenas havia se consagrado com os cultuados como Scanners: Sua Mente Pode Destruir (1981) e Na Hora da Zona Morta (1983), como vinha do recente sucesso – de público e de crítica – A Mosca (1986), que faturou um Oscar (Melhor Maquiagem) e arrecadou nas bilheterias mais de quatro vezes o valor do seu orçamento. Ao adquirir um status dentro da indústria que lhe permitia, pela primeira vez, poder escolher seus próximos projetos, sem se preocupar com a conta a ser paga, tratou de escalar um ator de prestígio como protagonista (Jeremy Irons, que vinha da adaptações de clássicos como Pato Selvagem, 1983, baseado na peça de Ibsen, e Um Amor de Swann, 1984, versão de Peter Brook e Jean-Claude Carrière para o clássico de Proust). Assim, com essa jogada, poderia se desligar do que dizia respeito à atuação – afinal, era alguém de talento comprovado que assumia tal responsabilidade – ao mesmo tempo em que se tornava livre para se concentrar naquilo que, de fato, mais lhe interessava: os aspectos visuais e esteticamente selvagens que tais combinações poderiam proporcionar. Não por acaso, o resultado foi um filme que até hoje repercute mais pelo que mostra, do que pelo que discute.

Não é este o caminho – ao menos, não num primeiro instante – perseguido por Alice Birch. Para quem não reconhece o nome, basta dizer que se trata da roteirista indicada ao Emmy por Normal People (2020) e premiada no WGA (Sindicato dos Roteiristas Norte-Americanos) pela segunda temporada de Succession (2018-2023) – duas das séries (ou minissérie, no caso da primeira) mais badaladas (e elogiadas) dos últimos tempos. Enquanto se divide entre a televisão (ou streaming) e o cinema (o último longa com roteiro seu a estrear foi o drama O Milagre, 2022, pelo qual foi indicada ao BAFTA), encontrou em sua agenda espaço para fazer de Gêmeas: Mórbida Semelhança um projeto adequado não apenas para explorar os limites do seu talento, mas também os de sua protagonista, dessa vez vivida pela oscarizada Rachel Weisz. A troca de sexo dos personagens principais – ao invés de dois irmãos, como no livro e no filme, agora trata-se de duas irmãs – não é ao acaso. Os nomes seguem os mesmos: Beverly e Elliott. E enquanto ambas seguem trabalhando como ginecologistas, seus experimentos em busca de uma duradoura – e mais consistente – gestação humana não dizem mais respeito apenas a um apuro (ou capricho) profissional: é delas mesmas que estão falando, tanto do desejo, como da recusa, em procriar.

Para tanto, o desenho de personalidades absolutamente distintas é fundamental para o entendimento – e conexão com a audiência – de quem é quem. Enquanto uma é a instável e assustadoramente perversa, a outra se mostra tensa, ansiosa por um controle constante. A dissolução de uma em outra pode ser uma técnica de sobrevivência para as duas, que se criaram (profissionalmente) distante de exemplos próximos, sejam familiares ou mesmo por conveniência. Se fizeram por conta própria, e ninguém nega a genialidade que dominam. No entanto, é chegado um momento de virada – ou de partida, ou, pior ainda, de ruptura. O trabalho que vem desenvolvendo há anos tem chamado a atenção de olhos movidos pela cobiça e pelo desejo, e elas tanto podem ganhar com esse movimento, como acabar sendo engolidas por ele, caso não se posicionem na velocidade exigida. Weisz é perspicaz – assim como a direção sabiamente explora através de jogos de câmera e luz – em nunca entregar de imediato quem está à frente a cada instante, alternando de um modo para outro como quem troca de figurino (ou mesmo de penteado, bastando para tanto um novo posicionamento frente ao espelho).

Quando uma convence a outra a aceitar a ingerência de investidores externos – participação deliciosa de Jennifer Ehle, que merecia ter sido melhor explorada – a que se deixou levar, até certo ponto contrariada, até por estar focada nas consequências (ampliação da clínica onde trabalham, o compartilhamento dos resultados de suas pesquisas, o benefício que muitas mulheres – inférteis ou não – poderiam desfrutar) e não no que esses poderiam lhe representar em termos de exigências e sacrifícios, aos poucos tratará de dar início a um tortuoso, e acima de qualquer coisa, doloroso processo de independência. As duas dependem mutuamente uma da outra por muito mais tempo do que qualquer um poderia considerar saudável. Uma separação tão radical, no entanto, não será aceita de forma pacífica. Assim, as diferenças entre elas rapidamente passarão a se agravar: enquanto uma se apaixona e começa a pensar em construir uma família para si, e não mais compartilhada apenas com aquela que conhece desde o ventre materno, a outra se verá envolta pelo agravamento de um vício que talvez nunca, de maneira consciente, soube ser vítima: a audiência daquela que a vida inteira esteve diante de si, um passo a frente de qualquer outro.

A maneira como ambas se perdem uma na outra e a construção progressiva de afastamento e libertação que terão que enfrentar – quer queiram ou não – é o que de mais interessante Gêmeas: Mórbida Semelhança tem a oferecer, assumindo um discurso que até então se vendia como feminista apenas na teoria, e fazendo uso na prática de seus preceitos. Porém, é a performance superlativa de Rachel Weisz que domina as atenções, não apenas pelas pequenas discrepâncias com as quais irá pontuar cada comportamento, mas, principalmente, pelas semelhanças que irá guardar – e nutrir – até o final, mostrando que bem e mal são opostos fáceis demais de serem identificados: mais árduo é separar os infinitos tons de cinza que habitam entre um extremo e outro. É por ela, pelo debate que suscita e pelas possibilidades que esse conjunto reserva – por mais que em um momento ou outro acabe por recair em excessos imagéticos, mais uma concessão à origem audiovisual que abraça do que uma necessidade narrativa – que esta é uma obra que exige atenção, não apenas pelo que provoca e traz à tona, mas, principalmente, pelo que permite esconder no íntimo destes em foco, um incômodo que, uma vez desperto, não será esquecido de uma hora para outra.

Últimos artigos deRobledo Milani (Ver Tudo)

- Entre Montanhas - 18 de março de 2025

- Um Completo Desconhecido - 18 de março de 2025

- O Melhor Amigo - 13 de março de 2025

Deixe um comentário