Crítica

Leitores

Sinopse

Crítica

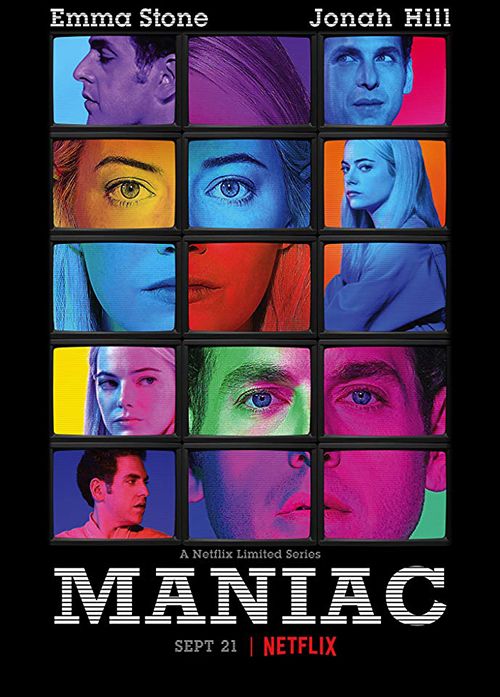

“Vai dar certo, não se preocupe: eu vi num filme”, diz Annie (Emma Stone) para Owen (Jonah Hill), no último dos dez episódios de Maniac, série que é uma aposta inusitada para qualquer um dos protagonistas. Ele estreou numa ponta em Nova Iorque Contra o Crime (2004) e teve como único personagem regular em uma produção de televisão o seriado Campus Ladies (2006-2007), que durou duas temporadas. Ela também começou na televisão – primeiro como Emily Stone, depois Riley Stone, para enfim se assumir como Emma Stone – e passou por episódios de Medium (2005) e Malcolm (2006), por exemplo. Desde que se estabeleceram como nomes quentes em Hollywood, há mais de uma década, não haviam retornado para a telinha – ela, afinal, já tem um Oscar, e ele soma duas indicações ao prêmio máximo do cinema mundial. E ainda que tenham se encontrado antes apenas nos sets de Superbad: É Hoje (2007), a química entre eles surge de forma natural. Pena que o produto ao qual decidiram se dedicar não está à altura das expectativas geradas por essa nova reunião.

Versão norte-americana de uma série norueguesa homônima lançada em 2014, Maniac conta sua história através de capítulos, mas é como se fosse um longa com quase cinco horas de duração (cada episódio tem em torno de 30 a 40 minutos): ou seja, dá para se ter uma boa ideia do quão maçante tal trajetória pode ser. Ainda mais quando, no meio desse processo, um recurso pouco honesto começa a inventar possibilidades para se estender a trama, sem que a ela seja acrescida novidades de fato, ou algo minimamente relevante que justifique tanto tempo investido. O elenco é competente – principalmente Stone, já que Hill é quase uma versão hollywoodiana do nosso Leandro Hassum, pois bastou emagrecer para perder a graça – e os aparatos técnicos envolvidos são competentes – a história se passa em um futuro supostamente utópico, além de algumas viagens que permitem a reconstituição de diferentes épocas e períodos históricos e/ou ficcionais – mas nada que sustente uma atenção tão prolongada. Em resumo, o interesse presente no início dessa caminhada logo se esvai entre tantos percursos circulares que acabam levando a lugar nenhum.

Owen Milgrim (Hill) é um esquizofrênico que precisa mentir no tribunal para ajudar o irmão mais velho (Billy Magnussen), acusado de assédio sexual por um ato impróprio cometido contra uma funcionária na empresa da família. Distante de todos, ele mora em um cubículo absurdamente caro e totalmente desprovido de personalidade, e cada interação que se arrisca junto aos pais (Gabriel Byrne e Trudie Styler, a sra. Sting) ou com os demais irmãos e cunhados resulta em mais frustrações, complicando sua estabilidade psicológica. Sem um emprego que lhe possibilite maiores aspirações e nem uma rede familiar a qual possa se apoiar, ele decide se oferecer como cobaia em um teste inovador de uma empresa da área farmacêutica. Se der certo, talvez se cure e pare com as alucinações – como o irmão imaginário com o qual está acostumado a se deparar nas situações mais inusitadas – e demais problemas que o perseguem. Caso contrário, sua autoestima é tão baixa que não acredita que possa ficar pior – ou seja, mal não deve lhe fazer.

Annie Landsberg (Stone) encontra-se em uma situação mais ou menos similar. Anos atrás aceitou posar para um ensaio fotográfico, cujas fotos foram compradas por um banco de imagens e, hoje, é fácil vê-la nas mais diversas campanhas publicitárias, sempre em poses sorridentes e cercadas por diversas pessoas, as quais ela não tem a menor ideia quem sejam, e nem o que estão tentando vender. Abandonada pela mãe, não tem dinheiro nem para pagar o quarto que aluga na casa de uma amiga, quanto mais para ir visitar a irmã que diz morar numa outra cidade, enquanto que o pai é uma figura tão estranha que prefere passar seus dias dentro de uma caixa robótica no quintal a ter que interagir com ela. Ao entrar em contato com drogas oferecidas por um ex-colega, descobre uma paz interior que há muito lhe faltava. E para seguir com o vício recém-adquirido, está disposta a tudo: até mesmo a servir de rato de laboratório para um novo remédio ainda em fase de testes.

Owen e Annie se encontram no momento de darem esse passo que promete mudar suas vidas. Mas quem está por trás disso? Uma das mentes responsáveis é a do Dr. James Mantleray (Justin Theroux), um cientista fracassado que é chamado às pressas quando o experimento começa a fugir dos resultados previstos. Somente a presença de Theroux é suficiente para tirar Maniac do seu espectro dramático e fincar os dois pés na comédia pastelão – ele até pode ter tido momentos mais densos em projetos como o emblemático Cidade dos Sonhos (2001) ou a premiada série The Leftovers (2014-2017), mas basta vê-lo em filmes como Zoolander (2001), Viajar é Preciso (2012) ou Meu Ex é um Espião (2018) para perceber o quanto lhe é natural o besteirol. E é justamente esse o tom que aqui ele persegue, seja usando uma careca falsa ou um olhar titubeante toda vez que precisa encarar a mãe autoritária, vivida por uma Sally Field que já teve seus grandes momentos na telinha – como a icônica Noviça Voadora (1967-1970) ou a melodramática matriarca de Brothers and Sisters (2006-2011), que lhe valeu um Emmy. São presenças catalisadoras, mas que mais distraem do que colaboram com o desenrolar dos acontecimentos. O que querem, afinal, cada um destes personagens?

Paz, alguns podem dizer. Amor, outros apontarão. Um pouco de cada, parece ser o mais sensato. Porém, essa lógica da busca pela tranquilidade não necessitaria passar por artistas boêmios, espiões internacionais em contato com alienígenas, casacos de peles ou elfos em busca de uma terra mágica. Bastaria uma maior atenção às suas personalidades, com menos disfarces e maior profundidade. A minissérie – foi anunciado que uma segunda temporada não será produzida – desenvolvida por Cary Joji Fukunaga (vencedor do Emmy por True Detective, 2014) e Patrick Somerville (o mesmo do citado The Leftovers) demonstra a todo instante não saber muito bem o que fazer a partir de uma premissa até curiosa, mas que jamais consegue atingir o seu potencial. As múltiplas realidades que vão se acumulando soam mais como um incômodo, e o estudo ao qual deveriam se debruçar a partir da psique humana é tão superficial que chega a ser constrangedor o esforço que aqueles do lado de cá da tela se veem obrigados a fazer para encontrar algum significado além daquilo já estampado em cena. Neste ponto, o clichê “e viveram felizes para sempre” não parece ser tão inadequado. Pois é exatamente isso que resta no final de Maniac: a obviedade, nua e crua.

Últimos artigos deRobledo Milani (Ver Tudo)

- As Aventuras de uma Francesa na Coréia - 10 de abril de 2025

- Desconhecidos - 3 de abril de 2025

- Branca de Neve - 2 de abril de 2025