Crítica

Leitores

Sinopse

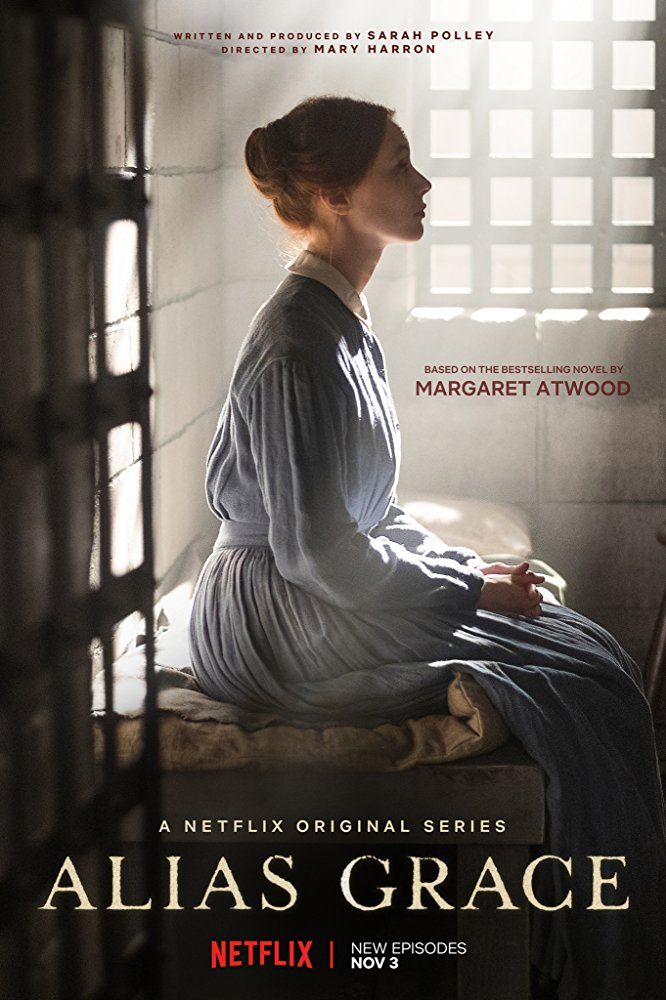

Grace Marks é uma jovem irlandesa de classe média baixa, que decide tentar a vida no Canadá. Contratada para trabalhar como empregada doméstica na casa de Thomas Kinnear, ela é condenada à prisão perpétua pelo assassinato brutal do seu patrão e da governanta da casa, Nancy Montgomery. Passados 16 anos desde o encarceramento da imigrante, o Dr. Simon Jordan se apaixona por Grace e fará de tudo para descobrir a verdade sobre o caso.

Crítica

Em meados do século XIX, uma das empregadas de uma mansão sai durante a madrugada de seu quarto para ir à latrina, que fica do lado de fora da casa. Imediatamente a cena fica tensa, e qualquer espectador consegue entender o motivo: há a possibilidade de aquela mulher ser abordada por um homem que, na calada da noite, pode lhe fazer mal e ainda sair impune. E, justamente, por isso ser entendido de forma automática, é relevante que a cena tenha saído de Alias Grace, segunda obra da escritora Margaret Atwood a ganhar este ano uma versão em forma de série – a outra foi The Handmaid’s Tale (2017). Diferentemente desta, entretanto, aqui acompanhamos uma trama baseada num caso real, que gira em torno de Grace Marks (Sarah Gadon), acusada de ser cúmplice em dois assassinatos – ainda que, apesar de a primeira ser uma reconstrução histórica e da outra uma distopia futurista, ambas encontrem similaridades demais com a nossa atualidade.

Presa há 15 anos pela morte do fazendeiro Thomas Kinnear (Paul Gross) e da governanta Nancy Montgomery (Anna Paquin), Grace é convocada a conversar sobre os ocorridos com o psicanalista Dr. Simon Jordan (Edward Holcroft), a pedido do reverendo Verringer (o cineasta David Cronenberg), líder de um pequeno grupo que, desde a época de sua prisão, tenta inocenta-la.

Alias Grace, portanto, apresenta, sem dúvidas, uma narrativa que acompanha o ponto de vista da protagonista. Não é apenas a sua versão dos eventos que forma os flashbacks a preencher a maior parte dos seis episódios (que se mostram um tempo ideal para contar a história de maneira sempre ágil), como ainda nos é oferecida uma narração em off representando os pensamentos dela – em que constantemente analisa as pessoas à sua volta, e que também usa para revisar e desmentir aquilo que acabou de contar. O seu controle sobre a estrutura e o conteúdo da história, aliás, é perfeitamente simbolizado pela colcha que vai costurando durante as entrevistas, com suas mãos habilidosas com a agulha e o pano sempre em foco – e a maneira fragmentada como a montagem da série funciona, inserindo tanto aquilo que ela conta quanto as outras memórias e pensamentos que lhe ocorrem, dá aos episódios um ritmo constante de uma trama que, a qualquer momento, parece prestes a revelar um grande segredo.

Isso, claro, acaba também sugerindo de forma eficiente uma dubiedade incômoda sobre Grace, pois, ainda que queiramos acreditar nela e temer pela personagem, sua dissimulação deliberada nos leva recorrentemente a querer condená-la. E esse é um dos elementos mais acertados do seriado, ao passo em que também demonstra a importância dele ter sido inteiramente escrito e dirigido por mulheres. Ao introduzirem Grace numa cena em que ela está ensaiando expressões no espelho, enquanto nos narra a confusão com a quantidade de personalidades conferidas a ela pelas pessoas na rua que a odeiam e julgam (“como posso ser estúpida e terrivelmente ardilosa ao mesmo tempo?”, se questiona), Sarah Polley e Mary Harron (respectivamente, roteirista e diretora) já começam a levantar um dilema que não deve cruzar a cabeça da maioria dos homens: num mundo tão hostil às pessoas do sexo feminino, não é natural que elas desenvolvam características e táticas para sobreviver? Como podemos condenar Grace por nem sempre ser honesta em todos os detalhes de sua história com o Dr. Jordan, se as experiências que ela teve com homens até ali, mesmo com os gentis, implicavam em alguma exploração de sua condição de mulher?

Assim, Alias Grace também se mostra desinteressada, enquanto narrativa, em estabelecer se a personagem do título é ou não inocente. O que parece mais urgente para o seriado (com certeza) é demonstrar como nesse cenário todas as outras pessoas são, certamente, culpadas, ainda que Grace não necessariamente seja.

Sarah Gadon constrói a protagonista com competência para servir a esse propósito. Sua Grace tem olhares furtivos tanto quanto um modo de falar bastante simples, o que nos leva a pensar que ela não pode ser assim tão fria e calculista, diferindo, assim, do tom empregado na narração, quase robótica, sem expressar emoção alguma. Em contraponto a ela, Edward Holcroft vive o Dr. Jordan como um homem pragmático, mas gentil, que pouco a pouco vai incorporando um maior descontrole perante o enigma representado por sua “paciente”. Inclusive, a figura de Jordan pode ser usada para analisar os homens que pensam fazer tudo da forma mais correta possível para ser igualitários, e que entram completamente em colapso ao perceberem seus privilégios de sexo e que há um mundo de coisas sobre as vivências delas que eles jamais entenderão.

O seriado, portanto, nos leva habilmente da superficialidade de uma situação (alguém comete um crime e deve ser punido) às profundezas morais e eticamente contraditórias de contextos que devem ser relacionados em prol de estabelecer a “verdadeira justiça”. Quem é a maior vítima aqui? Essa é a questão. Sem condenar ou desculpar, Alias Grace constrói um mundo sujo e insalubre (que, de um ponto de vista semiótico, imputa ao espectador agonia, não de se viver no século XIX, mas sim na pele de uma mulher, seja em que época for) onde não se esperam criaturas que não sejam condizentes com essas características – e onde, portanto, mesmo um crime premeditado pode ser cometido em legítima defesa. E que a série entenda que, nesse ponto, não cabe a ela apontar o dedo, é ainda mais gratificante para a experiência do espectador.

Últimos artigos deYuri Correa (Ver Tudo)

- Os 70 anos de Os Sapatinhos Vermelhos - 8 de setembro de 2018

- Cargo - 12 de junho de 2018

- Roxanne Roxanne - 5 de junho de 2018